介绍

立克次体痘(rickettsialpox)是由小株立克次体(Rickettsiaakari)所致的水痘样自限性感染病。传播媒介主要为革螨(gamasides)中的血红异皮螨(Alloder-manyssussanguineus)。临床上以发热、头痛、背痛和全身性丘疹、水疱为特征。主要流行于美国和前苏联地区。近年来我国也有发现。

最新文章

症状

螨叮因无痛楚,故未注意。但在此后1周至10天中,该处将有局限性炎症反应。此时由水肿和反应的细胞成分将形成一缓渐增大而质硬的潮红丘疹,直径可达1~1.5cm。受累皮肤逐渐分离形成水泡,最后破溃而为溃疡。溃疡基底常发黑,周边皮肤发红。此过程约历3~7天,终而发热骤起,并有发冷、出汗、头痛、背痛、违和。引流焦痂区的淋巴结亦肿大,但无触痛。如未予特异抗生素治疗,以上证候可持续1周。

像其他疹热类疾病一样,起病2~3天后亦可出疹。开始为斑丘疹性,数量不多,主要发生在躯干和腹部,掌、跖罕见。损害发展迅速,同时转化为疱疹性损害,水泡即在潮红丘疹的顶部。以上损害存在约1周,疱内液体缓慢吸收,结一小痂,脱落后该处皮肤留下浅褐色改变。以后也会逐渐消失,不会结痂。内部脏器皆无明显受累。

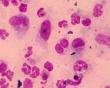

临床表现与水痘相似。立克次体的水疱发生在丘疹之上,整批同时发生而不像水痘此起彼伏,数量较水痘少,发疹前在螨咬处有初疮。发病可见任何年龄。根据这些特点可与水痘区别而作出临床诊断。实验室检查可做补体结合试验,但须注意与斑疹伤寒立克次体抗原有一定的交叉反应。也可用豚鼠或小家鼠分离病毒。取痘疱浆液涂片,进行免疫荧光染色,可作出快速诊断。

病因

(一)发病原因

小株立克次体属于斑点热立克次体群,其形态与其他斑点热立克次体相同,培养特性亦颇相似。此种病原体能使雄豚鼠产生睾丸鞘膜炎致阴囊红肿。小株立克次体有特异的颗粒性补体结合原。其可溶性抗原与斑疹伤寒立克次体抗体有部分交叉反应。

(二)发病机制

本病由血红异皮螨叮咬后,病菌侵入人体,先在局部淋巴结和单核巨噬细胞系统繁殖,然后形成小蛛立克次体血症,造成全身小血管和毛细血管的损害。

检查

取痘疱浆液涂片,进行免疫荧光染色,可作出快速诊断。外-斐反应为阴性。白细胞计数常常减少。

病理改变的认识还只限于皮肤,因为它不是致死性的感染。焦痂(螨叮咬处)组织学检查可见剧烈炎症和坏死。其他改变与RMSF相似,如血栓形成、毛细管坏死、水肿、单核细胞性管周浸润等。

鉴别

1.普氏立克次体,是流行性斑疹伤寒和斑疹伤寒的病原体。它为短杆状,0.8微米~2微米×0.3微米~0.6微米,也可长达4微米,单个存在或呈短链状。当人受到感染后,经10天~14天的潜伏期,骤然发病,有剧烈头痛、周身痛和高热,4天~7天后出现皮疹,严重的为出血性皮疹。有的还伴有神经系统、心血

管系统等症状和其他实质器官损害。流行性斑疹伤寒,在人口密集和昆虫繁盛的环境内比较严重。当流行时,病人平均死亡率20%,严重时可达70%。病原体借人虱在人群中传染,所以灭虱是预防流行性斑疹伤寒的重要措施。

2.莫氏立克次体,是地方性斑疹伤寒(也称鼠型斑疹伤寒)的病原体。它的传播方式与普氏立克次体不同。它的自然宿主是家鼠,主要由鼠虱在鼠群中传播,如果鼠死亡了,鼠虱才离开鼠,转而叮吸人血,而使人受传染。

3.立克次氏立克次体,是落基山斑疹伤寒的病原体。最初发现于美国的落基山地区的蒙培拉州的山谷。疾病流行时,病人的死亡率高达90%。立克次氏立克次体在自然界中寄生于蜱和蜱所寄居的动物体内,人受蜱叮咬就会染病。

4.恙虫病立克次体,是恙虫病(丛林斑疹伤寒)的病原体。本病首先在日本发现,目前,我国东南沿海地区和台湾省也有病例报告。在日本,病人的死亡率约有60%。这种病原体由恙螨叮咬侵入人体,随血液扩散至血管内皮细胞中生长,发病。贮藏病原体的动物为野生啮齿动物并借螨传播。得了恙虫病,先是被叮咬处出

现溃疡,周围有红晕,溃疡上盖有黑色焦痂,此外,还有皮疹,并造成神经系统、循环系统以及肝、肺、脾等损害症状。

并发症

患者可因抓挠皮肤造成皮肤完整性被破坏,故可因患者抓挠诱发皮肤细菌感染或者真菌感染,通常继发于体质低下,或长期使用免疫抑制剂以及有灰指甲等真菌感染的患者,如并发细菌感染可有发热、皮肤肿胀、破溃及脓性分泌物流出等表现。严重病例可导致脓毒血症,故应引起临床医生的注意。

治疗

本病为良性自限性经过,即使不用药物,预后也很好。药物治疗可参照其他立克次体病。四环素、多西环素可缩短热程并促进痊愈。痊愈后无复发。

氯霉素、四环素、多西环素(强力霉素)等对各种立克次体病均有相当疗效。可使发热和其他症状及早消退,病程明显缩短,病死率大幅度下降。目前缺少其他药物对本病疗效的大系列报道。由于这些抗生素仅能抑制立克次体的繁殖,而不能将其全部杀灭,因而某些立克次体病用药后的复发可见增多,但不同株间可有明显差别。

对于确诊的危重病人,在疗程中可采用短期(3天左右)大剂量肾上腺皮质激素(简称激素)联合抗生素治疗。对于重症立克次体病病人,支持疗法也很重要。

预防

(一)传染源主要为小哺乳动物(啮齿类)和家畜,而人则是流行性斑疹伤寒和战壕热的唯一或主要传染源。

(二)传播途径传播媒介极大多数为节肢动物如蜱、虱、蚤、螨等。各种立克次体以共生形式存在于节肢动物体内,立氏立克次体、恙虫病立克次体、小蛛立克次体等并可经卵传代。蜱、螨、虱、

蚤等的粪便中均含有病原体,而随粪排出体外;此外蜱和螨体内的立克次体尚可进入唾液腺和生殖道中。各种立克次体主要经节肢动物叮咬从皮肤进入人体,而贝纳柯克斯体主要从呼吸道进入体内而使人受染。

(三)易感者人群普遍易感,不同立克次体病的好发人群有较大差别。

人感染后可获相当稳固免疫力,在立克次体各组内(旧分类)尚存在交叉免疫现象。某些患者临床痊愈后,病原体可依然潜伏体内待机而动,当体内免疫力相对减弱时即可导致复发,但一般于停药后1~2周内发生,可能与应用氯霉素、四环素类等时间过早、疗程过短等因素有关。患流行性斑疹伤寒后数月至数年可在无再感染的

情况下复发(称复发型斑疹伤寒),乃一特殊例子。

流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、Q热等呈世界性分布,而很多以蜱为媒介的斑点热组则呈地方性流行。国内较常见的立克次体病有流行性斑疹伤寒、地方性斑疹伤寒、恙虫病、Q热、北亚蜱传立克次体病等。