介绍

垂体卒中(pituitaryapoplexy)一词在文献中的含义是相当混乱的。有些学者认为,只要垂体内出现梗死或出血坏死,不论临床上是否有症状,都应归入垂体卒中;另一些学者则主张,只有在垂体腺瘤的基础上发生急性梗死或出血坏死,产生垂体功能减退并伴有头痛及神经眼科症状方可称为垂体卒中。

最新文章

症状

起病多呈急性,少数为亚急性及慢性。

1.剧烈头痛可能为蝶鞍壁扩张、硬脑膜牵拉刺激、出血刺激蛛网膜下腔所致。头痛多为持续性,部位在一侧额、颞、眶后或顶、枕部,进而扩展至全头部。

2.视交叉压迫视力可在数小时内急剧减退,甚至黑朦、全盲。视野检查双颞侧偏盲。并可出现复视、眼外肌麻痹、瞳孔异常、眼睑下垂及面部感觉障碍。这些症状和体征为Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ、Ⅵ对脑神经受累的鞍旁压迫征。可为双侧或单侧。

3.脑膜刺激征瘤内出血如逸出至蛛网膜下腔致下丘脑功能障碍,颅内压增高,可出现头痛、恶心、呕吐、颈项强直。脑脊液呈血性,细胞数增多,约见于半数病人。

4.意识障碍瘤内出血坏死导致垂体功能急性衰竭以及下丘脑受压,均可引起意识障碍。1/3病例可出现嗜睡、神志模糊,直至昏迷等。

5.其他可有高热、休克、心律失常、消化道出血、低血压、电解质紊乱、暂时性尿崩症及内分泌、下丘脑机能障碍等一系列临床表现。其对垂体机能的影响取决于卒中的部位和程度。卒中可影响下丘脑分泌释放激素,阻塞垂体门脉系血流或破坏垂体腺细胞,或三者兼备。另外,颈内动脉海绵窦内段受压时可出现脑缺血征象,如偏瘫、不全偏瘫、四肢瘫、癫痫发作等。

垂体腺瘤病人突然出现剧烈的头痛、呕吐,应想到垂体卒中的可能。如病人同时有视力减退、视野缺损及眼运动功能障碍,更应高度怀疑垂体卒中。此时应立即作CT检查,如显示垂体内有出血灶,则诊断确立。

实际上,很多病人在就诊时并无垂体腺瘤病史,此时易造成误诊。如病人就诊时神志清楚,可查出视野缺损等神经眼科症状,对诊断大有裨益。如病人已昏迷,或虽清醒但无神经眼科症状,则诊断极为困难。好在近年CT已很普及,及时的CT检查可显示业已存在的垂体腺瘤及瘤内出血灶,从而免于误诊。

病因

垂体腺瘤为垂体卒中最常见的原因。垂体腺瘤可以发生自发性出血、梗死、坏死,引起垂体卒中,但某些诱因也起一定作用。外伤(包括轻微外伤)可诱发垂体卒中;脑脊液压力的变化如腰穿引起的脑脊液压力降低,咳嗽、Valsava动作、潜水(超过18m)等引起的脑脊液压力增高,均可诱发垂体卒中;动脉血压的变化如血管造影及情绪激动引起的血压升高也可诱发垂体卒中;应用抗凝剂、雌激素水平的升高、溴隐亭治疗、垂体腺瘤的放射治疗及垂体功能试验均可诱发垂体卒中。

非腺瘤性垂体卒中的原因很多,产时或产后大出血、糖尿病、动脉硬化、高血压、结核、甲状旁腺功能减退、破伤风、心力衰竭、急性溶血反应、脑膜炎、颞动脉炎、高颅压等均可引起垂体卒中。

检查

影像学检查对于垂体卒中的诊断及鉴别诊断有着十分重要的意义。

1.X线检查

X线平片可发现蝶鞍扩大,前床突消失,鞍底变薄或破坏。

2.CT扫描

CT平扫时,肿瘤可呈现为低密度(水肿或坏死),也可出现高密度区(出血),注射造影剂后肿瘤可呈现周边性强化。CT扫描尚可明确蛛网膜下腔出血的扩散范围以及是否向脑室内扩展,对垂体腺瘤出血的病程和时间可作出诊断,对手术选择入路有一定参考价值。

3.脑血管造影。

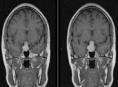

4.MRI检查

垂体卒中发生时,在T1和T2加权图像上,可显示病灶内为高信号区。

鉴别

1.垂体卒中应与蛛网膜下腔出血、细菌性脑膜炎、脑出血、脑梗死、垂体转移性肿瘤、视交叉性卒中、球后视神经炎等疾病鉴别。

(1)蛛网膜下腔出血:蛛网膜下腔出血多由颅内动脉瘤破裂或动静脉血管畸形引起,表现为突然出现的剧烈头痛,伴呕吐、意识障碍及脑膜刺激征,与垂体卒中极为相似。但本病发展较垂体卒中为快,从头痛到意识障碍的时间很短,腰椎穿刺显示血性脑脊液,CT扫描显示脑池、脑裂内积血但无蝶鞍占位。不过,垂体卒中时血液亦可进入蛛网膜下腔,但很罕见,且进入的血液量远较原发性蛛网膜下腔出血为少。

(2)细菌性脑膜炎及病毒性脑炎:头痛、脑膜刺激症状明显且伴有发热的病人应与细菌性脑膜炎及病毒性脑炎鉴别。细菌性脑膜炎和病毒性脑炎的体温升高更明显,血白细胞计数增高,脑脊液白细胞和蛋白增加,无神经眼科症状,CT扫描无蝶鞍占位的表现,据此可与垂体卒中鉴别。值得注意的是,曾有人报道,个别垂体卒中者可表现为无菌性脑膜炎,此时与细菌性脑膜炎难以鉴别,这类病人抗生素治疗无效,为其特点。

(3)脑出血和脑梗死:可出现头痛、呕吐、视野缺损、眼运动神经麻痹、脑膜刺激症状、意识障碍,故须与垂体卒中鉴别。脑出血和脑梗死有所谓“三偏”表现,CT扫描可显示脑内出血或缺血灶,可与垂体卒中鉴别。

(4)垂体转移性肿瘤:垂体转移性肿瘤一般为恶性,生长快,可引起严重头痛、视野缺损、眼运动神经麻痹,但这些症状是逐渐出现的,这与垂体卒中不同。CT和MRI检查有助于鉴别。

(5)视交叉性卒中:视交叉性卒中(chiasmalapoplexy)是由于视交叉部位的血管畸形所引起,临床表现与垂体卒中相似,如突然出现的头痛、视野缺损、视力减退、恶心、呕吐。本病一般无脑膜刺激症状,CT显示蝶鞍无扩大,但鞍上可出现高密度占位性病变。

(6)球后视神经炎:球后视神经炎可有前额或眼球后疼痛,伴视力减退、视野缺损及瞳孔的变化,与垂体卒中相似。但二病的眼底表现迥异,球后视神经炎病人视盘充血、边缘模糊不清并有轻度隆起,视网膜有水肿、出血及渗出;垂体卒中的眼底多正常。此外,垂体卒中者CT检查可显示蝶鞍扩大等表现,而球后视神经炎者则正常。

2.垂体卒中所致的头痛可与以下疾病相鉴别

(1)动脉瘤破裂:动脉瘤自头痛开始至意识丧失发展更为迅速,且易再出血,视神经及动眼神经麻痹常为单侧性,无内分泌症状,蛛网膜下腔出血量也比垂体卒中多。动脉造影有助鉴别。

(2)颅内感染:脑炎、脑膜炎等可有脑膜刺激征,发热。无内分泌症状,脑脊液中白细胞增加。

(3)脑出血:头颅CT扫描、MRI检查有助鉴别,脑出血无垂体功能减退的内分泌改变。

(4)球后视神经炎:头痛、视力下降,无视野缺损及蝶鞍增大,垂体功能正常。

(5)脑膜瘤:头痛、视神经受压。无垂体功能改变及蝶鞍异常。

(6)颅咽管瘤:在蝶鞍内的颅咽管瘤发生出血坏死时,引起垂体卒中的表现,与垂体瘤卒中难以区别,需靠病理诊断。儿童颅咽管瘤常有钙化影。

并发症

垂体卒中可使原已存在的腺垂体功能减退加重。有人总结了70例垂体卒中病人,发现约2/3的病人有急性肾上腺皮质功能减退;88%的病人有GH的缺乏;42%的病人有甲状腺功能减退;几乎所有病人都有性腺功能减退。PRL水平则升高(约见于2/3的病人),原因可能为出血引起垂体柄受压,使到达腺垂体的PIF减少。病理检查证实,神经垂体受累常见,但出现尿崩症者少见,原因可能是后叶受累较轻,不足以使抗利尿激素严重减少。据文献报道,一过性尿崩症的发生率约为4%,永久性尿崩症的发生率约为2%。少数病人因下丘脑受累而出现抗利尿激素分泌不当综合征(SIADH)。

治疗

1.内科治疗垂体卒中一经诊断应立即给予糖皮质激素。由于病人多存在急性肾上腺皮质功能减退,且处于应激状态,故糖皮质激素的用量要大,一般每6h静脉给予氢化可的松100mg,直到病情稳定后才考虑减量。大剂量糖皮质激素还有助于改善视力。应用止血剂有助于防止继续出血,常用的止血剂有酚磺乙胺、氨甲苯酸、巴曲酶等。有颅压增高者应给予甘露醇降颅压。不少病人有水电解质紊乱,应给予相应处理。重症病人可应用抗生素以预防感染。

仅有头痛而无其他神经系统症状及眼科表现者可只给予内科治疗,但应密切注意病情变化,如病情加重则应立即采取手术治疗。

2.手术治疗视力改变明显或病情急剧恶化者应立即行手术治疗以解除鞍周脑组织受压症状。一般采用经蝶手术,如肿瘤鞍上扩展明显而蝶鞍不大则应采取经颅手术。早期减压可使垂体功能完全或部分恢复,部分病人可免于长期激素替代治疗。手术治疗还可防止卒中的再次发作,且对肿瘤本身也有治疗作用。

3.放射治疗急性期不主张采用放射治疗,病人渡过急性期后对腺瘤本身可采用放射治疗。

预防

1、一级预防:如果某个体只存在上述危险因素一种或几种而没有脑血管的先兆或表现,我们把其中列为一级预防对象,即积极治疗存在的危险因素,同时定期监测其他危险因素的发生并采取针对性措施。

2、二级预防:个体已存在危险因素且已出现垂体卒中先兆如若暂短性脑缺血性发作,给与早期诊断早期治疗,防止严重脑血管病发生,其为二级预防。

3、三级预防:对已患垂体卒中的病人,早期或超早期治疗,降低致残程度,清除或治疗危险因素预防其多发为三级预防。所谓早期治疗则指病人发病数小时后的急性期的治疗,所谓超早期治疗是指发病后数小时以内既实施的治疗,如对缺血性垂体卒中而言,发病后6小时以内即开始溶栓治疗,针对性治疗措施的介入愈早,治疗效果就愈好,病残程度就有可能愈低。

相关疾病

高血压 心律失常 低血压 癫痫 头痛 脑出血 脑膜炎 偏瘫 消化道出血 糖尿病 垂体瘤 尿崩症 咳嗽 脑膜瘤 颅咽管瘤 蛛网膜下腔出血 颅内压增高 分娩 病毒性脑炎 性病 疼痛 破伤风 休克 动脉硬化 颞动脉炎 昏迷 低血糖 脑梗死 泌乳素瘤 水肿 意识障碍 颅内动脉瘤 颅内肿瘤 垂体腺瘤 骨折 缺血性坏死 球后视神经炎