介绍

流行性斑疹伤寒又称虱传斑疹伤寒或“典型斑疹伤寒”,患流行性斑疹伤寒后数月至数年,可能出现复发,称为复发型斑疹伤寒,又称Brill-Zinsser病。是普氏立克次体通过体虱传播的急性传染病。其临床特点为持续高热、头痛、瘀点样皮疹(或斑丘疹)和中枢神经系统症状,自然病程为2~3周。

最新文章

症状

一般可分为典型和轻型两种,另有复发型斑疹伤寒。

1.典型

潜伏期5~21天,平均为10~12天。少数患者有2~3日的前驱症状,如疲乏、头痛、头晕、畏寒、低热等。大多起病急骤,伴寒战、剧烈持久头痛、周身肌肉疼痛、眼结膜及脸部充血等。

(1)发热体温于第2~4天即达高峰(39~40℃以上),第1周呈稽留型,第2周起有弛张趋势。热程通常为14~18日,热度于2~4天内迅速退至正常。近年来报告的病例中,其热型多为弛张或不规则,可能与抗生素的应用有关。

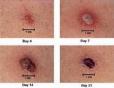

(2)皮疹为重要体征,见于80%以上的病例,于病程第4~6天出现,初见于胸、背、腋窝、上臂两侧等处,一天内迅速发展至全身。面部通常无疹,下肢皮疹也较少。疹呈圆形或卵圆形,直径约2~4mm,初为鲜红色斑丘疹,按之退色,继转为暗红色或瘀点样。皮疹于5~7天消退,瘀点样疹可持续1~2周,遗有棕黄色斑或有脱屑。

(3)神经系症状明显,且很早出现,表现为惊恐、兴奋、剧烈头痛,发病时可伴神志迟钝、谵妄,偶有脑膜刺激征、肌肉和舌震颤、昏迷、大小便失禁、吞咽困难、听力减退等。

(4)心血管系症状心率增速与体温升高一般成正比,有中毒性心肌炎时可出现奔马律、心律失常等。休克或低血压乃失水、微循环障碍、心血管及肾上腺功能减退等的综合后果。

(5)其他症状尚有咳嗽、胸痛、呼吸急促、恶心、呕吐、纳减、便秘、腹胀等,偶有黄疸、发绀、肾功能减退。脾轻度肿大,部分病例有肝肿大。

2.轻型

轻型病例较多见,可能与人群免疫水平有关,其特点为:

(1)热程较短(8~9日)、热度较低(39℃左右);

(2)毒血症状较轻,但仍有明显周身疼痛;

(3)皮疹呈充血性斑丘疹,见于胸、腹部,无疹者也占一定比例;

(4)神经系症状轻,持续时间短,主要表现为头痛、兴奋等;

(5)肝脾肿大不多见。

3.复发型斑疹伤寒

也称Brill-Zinsser病,国外多见于东欧及东欧人民移居美国者,国内很少有本病报道。主要临床表现可归纳为:

(1)呈轻型经过,毒血症症状及中枢神经系症状较轻;

(2)呈弛张热,热程7~11日;

(3)无皮疹,或仅有稀少斑丘疹;

(4)散发,无季节性,大年龄组发病率明显较高。

病因

本病的病原体为普氏立克次体,寄生于人和动物血管内皮细胞胞质内及人虱肠壁上皮细胞内,在立克次体血症时也附着于红细胞和血小板上,其基本形态为微小球杆状,沿长轴排列成链状。但在虱肠中发育阶段呈多形态,可呈球状,短杆状,杆状或长线状。0.3~1μm×0.3~0.4μm,革兰染色阴性。病原体的化学组成及代谢产物有蛋白质、糖、脂肪、磷脂、DNA、RNA、多种酶类、维生素及内毒素样物质。其胞壁的脂多糖层有内毒素样作用。普氏立克次体对热、紫外线、一般化学消毒剂均很敏感,56℃30分钟即可灭活,对低温和干燥耐受力较强,在干虱粪中可存活数月。

检查

1.血尿常规

白细胞计数多在正常范围内,约1/4在1万/mm3以上,少数低于5000/mm3。血小板数一般下降,嗜酸粒细胞显着减少或消失。蛋白尿常见,偶有红、白细胞及管型。

2.血清免疫学试验

宜取双份或三份血清标本(初入院、病程第2周和恢复期),效价有4倍以上增长者具诊断价值。常用者有外斐试验、补结试验、立克次体凝集试验、间接血凝试验等。外斐试验虽特异性较差,但由于抗原易于获得和保存,故仍广泛应用;其原理为某些立克次体与变形杆菌OX19、OXK或OX2的抗原部分相同,故患者血清对有关变形杆菌株可产生凝集反应。流行性斑疹伤寒患者血清对OX19株的凝集效价一般超过1:320,但常在第2周末或恢复期始达有意义的水平或高峰;继而效价迅速下降,于3~6月内转为阴性。

3.病原体分离

不适用于一般实验室。立克次体血症通常出现于病后1周内,宜在抗菌药物应用前采血接种于豚鼠腹腔或鸡胚卵黄囊中;或采集病人身上体虱在实验室内饲养观察,待虱发病死亡后,作涂片染色检查立克次体。豚鼠对普氏立克次体敏感,可用发病早期的患者血液3~5ml注入雄性豚鼠腹腔内,经7~10d后动物出现发热反应,取鞘膜和腹膜作刮片检查,或取脑、肾上腺、脾等组织作涂片,染色后镜检,可找到位于胞质内的大量立克次体。豚鼠阴囊反应呈阴性,或仅有轻度发红而无明显肿胀,可供与地方性斑疹伤寒鉴别时的参考。

4.分子生物学检查

用DNA探针或PCR方法检测普氏立克次体特异性DNA,具快速、特异、敏感等优点。

5.其他

有脑膜刺激征者,应作脑脊液检查,外观大多澄清,白细胞及蛋白稍增多,糖一般正常。心电图可示心肌损害,如低电压、T波及S-T段改变等,少数患者可有肝、肾功能的改变。

鉴别

1.伤寒夏,秋季发病较多,起病较缓慢,病初体温呈阶梯状上升,相对缓脉,皮疹出现较晚,呈玫瑰色充血疹,量少,精神神经症状相对出现较晚,病程较长,骨髓,血,尿,粪培养有伤寒杆菌生长,肥达反应阳性。

2.回归热虱传回归热亦为虱所传播,流行季节与本病相同,但有典型的周期性高热,皮疹极少见,偶有黄疸,末梢血白细胞计数增多,发热时血中有大量的螺旋体,也应注意在流行季节偶有两病同存的情况。

3.钩端螺旋体病夏,秋季流行,有疫水接触史,多无皮疹,腓肠肌压痛明显,多有黄疸,出血,咯血,钩端螺旋体补体结合试验及凝集溶解试验呈阳性。

4.地方性斑疹伤寒多呈地区性流行或散发,夏,秋季发病较多,症状较轻,热程短,一般9~14天,皮疹较稀,多为充血性,出血疹少而小,豚鼠阴囊反应明显,甚至睾丸也有肿大,患者血清对莫氏立克次体有特异性补体结合作用及凝集作用。

5.其他尚须注意与恙虫病,流行性脑脊髓膜炎,大叶性肺炎,流行性出血热及其他病毒感染等相鉴别。

并发症

支气管肺炎是流行性斑疹伤寒的常见并发症,其他尚有中耳炎、腮腺炎、心内膜炎、脑膜脑炎等,偶见趾、指、阴囊、耳垂、鼻尖等坏死或坏疽,以及走马疽,胃肠道出血、胸膜炎、流产、急性肾炎等,轻型病例和复发型斑疹伤寒很少有并发症。

治疗

1.一般治疗

患者入院后先更衣、灭虱、卧床休息。保持口腔和皮肤清洁。危重患者要勤翻身防止并发症。供给富有营养易消化的饮食,补充大量的维生素B、C及足够的水分和电解质。

2.病原治疗

氯霉素、四环素族药物对本病皆有特效。一般于用药后十余小时症状开始减轻,2~3天内完全退热。氯霉素分3~4次口服,退热后用量酌减,继续服3天,或延长至5~7天,以防近期内复发。多西环素顿服,必要时2~4天再服1剂。临床实践中氯霉素疗效虽好,因其副作用突出,已不作首选。而多西环素则应用较多,治疗简单,副作用少,效果满意。近来有用红霉素、氟喹酮类药物(如诺氟沙星、依诺沙星、环丙沙星)及米诺环素(Minocycline)等治病本病也取得较好的效果。

3.对症治疗

高热以物理降温为主,必要时可给小剂量解热镇痛药。毒血症症状严重者可给予肾上腺皮质激素,有低血容量倾向或休克时按感染性休克处理。对有心功不全者要注意减轻心脏负荷,可用强心药如毛花苷C或毒毛花苷K等。头痛可给止痛药。对有精神症状者可给予地塞米松等治疗。

预防

本病在历史上曾发生过多次大流行,造成重大危害,目前流行性斑疹伤寒仍是世界卫生组织流行病学监测项目之一,其预防关键在于防虱,灭虱和广泛开展群众卫生运动。

(一)管理传染源患者应予灭虱处理,灭虱后可以解除隔离,但仍宜集中于专门病房或这病室,给病人沐浴,更衣,毛发部位需清洗多次,并喷入杀虫剂如1%~3%马拉硫磷等于衣服及毛发内。

(二)切断传播途径加强卫生宣教,鼓励群众勤沐浴,勤更衣,衣,被等可用干热,湿热,煮沸等物理来灭虱法,温度需保持在85℃以上30分钟;也可用环氧乙烷熏蒸法化学灭虱,熏蒸6~24h,适温为20~30℃。

(三)保护易感者灭活疫苗有虱肠疫苗,鸡胚或鸭胚疫苗和鼠肺疫苗3种,国内常用者为灭活鼠肺疫苗,适用于流行区居民,新进入疫区者,部队指战员,防疫医护人员,实验室工作人员等,第1年皮下注射3次,每次间隔5~10天;15岁以上第1次注射0.5ml,第2,3次各为1ml;14岁以下分别为0.3~0.4ml及0.6(第2次)及0.8ml(第3次),以后每年加强注射1次,注射剂量与第3次相同,经过6次以上预防接种后即可有较持久的免疫力,对莫氏立克次体感染也有效,接种后反应轻微,仅局部有轻度红肿,减毒E株活疫苗已在某些国家广泛应用,皮下注射1次即可,免疫效果可维持5年之久。

服用四环素或氯霉素也能收到暂时预防效果,但大多学者不主张采用,因发病后及早给药即可获得满意疗效。

相关疾病

心律失常 心肌炎 低血压 头痛 头晕 便秘 血管炎 支气管炎 咳嗽 大叶性肺炎 尿路感染 肾小球肾炎 感染性休克 中毒 性病 体虱 黄疸 疼痛 疟疾 地方性斑疹伤寒 回归热 钩端螺旋体病 恙虫病 流行性脑脊髓膜炎 流行性出血热 咯血 腹胀 脾大 吞咽困难 血尿 昏迷 神经症 水肿 谵妄 肿胀 立克次体病