介绍

血栓形成是指人体或动物在存活期间因某些诱因,血液有形成分在循环血中发生异常的血凝块,或者在心脏内壁或血管壁上发生血液沉积物。

最新文章

症状

血栓可以根据体内解剖部位分为静脉血栓、动脉血栓和微血栓。也可以按照血栓的组成分为血小板血栓、红细胞血栓,混合血栓和纤维蛋白血栓。有的根据肉眼所见的颜色分为白色血栓、红色血栓和混合血栓等。临床上常常按照解剖部位分类,以便于临床诊断和处理。血栓形成的主要病变是血管闭塞、血流受阻引起相关的血管支配组织缺血、缺氧甚至坏死而产生相应组织、器官功能障碍的症状。根据血栓形成的部位,大小,速度及侧支循环建立的情况等,可有不同的临床表现。

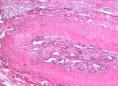

1.静脉血栓是临床上较为常见的血栓,通常由血流缓慢或淤滞所引起。静脉血栓特点是含有大量红细胞和纤维蛋白,血小板表现聚集和脱颗粒改变,其数量较少;血栓外观似试管内的全血凝块,颜色暗红,称红色血栓。静脉血栓形成常常引起血管腔闭塞,因而血栓近端以红细胞为主,尾端往往有新的血小板黏附在表面。这种血栓多发生于大静脉,常见的如奈静脉、股静脉、髋静脉,可表现为下肢水肿、疼痛、皮肤颜色改变。血栓脱落可随血流进肺动脉,引起肺栓塞。

(1)表浅性血栓性静脉炎:下肢静脉曲张、静脉输注浓度过高的刺激性药物等,易致血栓性静脉炎,局部皮肤发红,皮肤温度增高,病变呈条索状,跳动性疼痛和压痛。严重者可发生静脉闭塞。

(2)下肢深部静脉血栓形成:多数表现为腓肠肌疼痛和压痛,小腿肌肉有硬结,患侧下肢水肿和表浅静脉怒张;在妊娠、老年人、卧床过久、外伤、外科术后多见。

(3)肺梗死:肺栓塞和梗死使体循环内血栓性静脉炎或静脉血栓脱落的栓子,或右心的栓子,沿血流进入肺循环,堵塞肺动脉及其分支。临床表现除原发病的症状外,大多数为非特异性肺部症状,如突发性胸痛、呼吸困难、咳嗽,咯血或血性痰。半数病人的肺动脉瓣区第二音(P2)增强。肺栓塞不一定都发生肺梗死,因而本病症状与有否肺梗死,梗死的范围和病人心肺的原有疾病等都有关系。胸部X线检查是肺梗死的常规诊断方法之一,肺动脉造影更是本病的诊断依据,如肺血管内出现残缺或肺动脉闭塞。

(4)其他:如肠系膜上静脉血栓形成、肝静脉血栓形成、门静脉主干血栓形成等,这些部位的血栓形成,起病较缓慢,往往伴有血栓性静脉炎的病变及其他体征。

2.动脉血栓形成又称白色血栓,主要是由血小板和纤维蛋白组成,通常发生在血流较快而血管壁有损伤的部位,或血管异常部位。血小板只黏附在病变的血管壁上,形成血小板血栓,血液通过时可有纤维蛋白在局部形成,并附着于血小板血栓表面。纤维蛋白丝上残留的凝血酶又可以使血流中血小板附着于纤维蛋白丝上,结果形成血小板和纤维蛋白一层一层地反复覆盖,纤维蛋白丝也可以网住部分红细胞和白细胞。如果血栓的头、体、尾3部分明显即称混合血栓。及至血小板血栓逐渐长大,则可以闭塞血管,影响血流,引起该病变动脉所支配的组织缺血、缺氧,发生严重的缺血性损伤。常见的有心肌缺血、梗死、脑动脉栓塞、肠系膜动脉栓塞及肢体动脉栓塞。表现为心绞痛、偏瘫、意识障碍,肢端疼痛及肢体缺血性坏死等。血栓脱落可随动脉血流进入较小的动脉内引起栓塞。常见于脑、脾、肾等器官。若栓塞发生在冠状动脉或脑动脉分支,常可危及生命。动脉血栓形成和栓塞是两种不同病因所致的动脉闭塞性病变。

(1)动脉血栓形成:主要是动脉血管壁异常,常见的是动脉粥样硬化,其病变多在血管分支开口的内侧或血管固定于周围组织的部位,因而易累及的中等动脉如冠状动脉及脑动脉,当其发生血栓形成即导致心肌梗死和脑血管血栓形成。病变在主动脉及其主干动脉则容易引起肠系膜动脉和肢体动脉血栓形成。

(2)动脉栓塞:是其他部位脱落的栓子,随动脉血流导致动脉分支的狭窄部位发生闭塞。病情严重的可在一至数小时内即出现典型症状,表现为突发性疼痛、皮肤苍白、知觉麻木、麻痹和血管搏动消失等,也可出现虚脱。闭塞时间过久可致远端组织坏死,组织坏死在体表的界限较为明显,易于诊断。

3.微循环血栓以纤维蛋白的沉积为主的纤维蛋白血栓,或称透明血栓。微血管血栓可由于微循环障碍,引起血管内凝血;也可由脱落的栓子堵塞小血管,或因某些因素直接损伤微血管内皮细胞导致纤维蛋白沉积。常见的有DIC、溶血性尿毒症综合征、血栓性血小板减少性紫癜等。

血栓形成的诊断除临床多样化的表现之外,多数依靠器械性诊断检查。根据尸检资料,临床上约有半数血栓形成的病人,生前并无临床表现,直至死后也无明确诊断,特别是早期诊断更有一些困难。及早发现高凝状态、血栓形成并确定血栓形成的部位。

病因

(一)发病原因

血栓栓塞性疾病在临床上甚为多见,涉及的病因相当广泛。近年来,随着基础医学的发展,对血小板生物化学、血管内皮细胞功能、凝血因子化学结构以及超微结构研究的深入,对血栓形成过程有了更多的了解。目前认为血栓形成是复合因素所引起的,其中血管壁、血小板、血流速度、血液黏度和凝血活性等,均有重要作用。近来对于血液蛋白酶抑制物的研究,发现了一些先天性血栓性物质或先天性血栓倾向的病人,对血栓栓塞性疾病的病因和发病机制又有了进一步的认识,常见的病因如下:

1.血栓性素质

(1)抗凝物质缺乏:抗凝血酶Ⅲ缺乏、异常抗凝血酶Ⅲ症、蛋白C缺乏、蛋白S缺乏、肝素辅助因子Ⅱ缺乏。

(2)纤维蛋白溶解异常:纤溶酶原缺乏、纤溶激活物质缺乏、纤溶抑制物增多、异常纤维蛋白原血症。

2.静脉血栓形成

(1)血流淤滞:妊娠、肥胖、创伤、外科手术、充血性心力衰竭、卧床过久。

(2)凝血亢进:恶性肿瘤、骨髓增生性疾病。

(3)其他:口服避孕药、溶血危象。

3.动脉血栓形成

(2)血液黏度增高:真性红细胞增多症、浆细胞病、烧伤。

(3)血小板功能异常:原发性血小板增多症。

4.微循环血栓形成

(1)栓塞:多见于动脉血栓。

(2)凝血活性增高:细菌性内毒素、病毒、溶血、坏死组织、肿瘤细胞、血栓性血小板减少性紫癜、血清病、播散性血管内凝血。

(二)发病机制

1.血管壁损伤血管壁的管腔表面由内皮细胞覆盖,其总面积超过1000m2,正常的血管内皮细胞具有抗栓特性,它通过表面负电荷,释放各种物质,譬如ATP酶、ADP酶、组织纤溶酶原活化剂(tpA)、凝血酶调节蛋白(TM)、组织因子途径抑制物(TFPI)、内皮衍生松弛因子(EDRF)、PGI2等物质,防止了血小板黏附、聚集,促进纤维蛋白溶解、抑制血液凝固过程,增强抗凝作用而达到保持血液流动性,防止血栓形成的作用。当内皮细胞受到机械、感染、免疫、化学物和代谢产物等损伤时,内皮细胞脱落而导致内皮下组织暴露,或各种先天性疾病中的内皮细胞功能缺陷时,血管壁丧失了这些抗栓作用,同时,血管壁中存在的潜在促血栓形成机制产生了有利血栓形成的变化,如vWF、组织因子(TF)等。血管有利于血栓形成的变化可能通过下列机制:

(1)促进血小板黏附与聚集:正常内皮细胞脱落后,内皮下组织即暴露于血液中,血小板黏附是导致血栓形成的最早反应之一,血小板黏附在内皮下的成分包括胶原、层素、微纤维以及vWF。硫酸乙酰肝素在血管表面形成强大的负电荷,内皮细胞表面的ATP酶ADP酶以及PGI2形成是正常血管防止血小板黏附与聚集的另一机制。ATP酶与ADP酶则促进内皮细胞损伤及血细胞损伤时释放的ADP降解成AMP而阻止了血小板聚集作用,这些功能在内皮细胞受损或脱落时下降。

(2)血管收缩与痉挛:内皮细胞能分泌具有强烈缩血管作用的物质内皮素,能引起动脉、静脉血管收缩。内皮素的缩血管作用较血管紧张素强10倍,且作用持久,另一种血管收缩剂为血小板活化因子(PAF),是内皮细胞损伤时的一种产物,这种物质也是血小板聚集诱导剂,促使血小板在局部损伤处发生聚集。血管内皮细胞分泌PGI2及EDRF(其本质为NO),在内皮细胞损伤时,其释放量也下降,从而失去调节正常血管舒张的功能。许多物质可以刺激内皮细胞生成PGI2,如ATP、ADP、PAF、凝血酶,内皮素及NO等。PGI2通过扩张血管及抑制血小板聚集发挥抗栓作用。血管壁合成PGI2的能力大小为动脉>静脉>毛细血管,血管壁的内层>中层>外层,上肢血管>下肢血管,这些差异也许与不同部位血栓形成的发生率不同有关。

(3)纤溶活性:内皮细胞合成和分泌两种重要的生理性纤溶酶原活化剂,即t-PA和尿激酶纤溶酶原活化剂(u-PA),以清除正常血液循环中形成的少量纤维蛋白,是体内重要的纤溶系统。内皮细胞释放的t-PA约95%被过量的纤溶酶原抑制物(PAI)快速结合而失去活性,也同时失去与纤维蛋白结合的能力。许多因子可以在基因转录水平刺激内皮细胞合成PAI-1,如白介素-1,肿瘤坏死因子,凝血酶、内毒素、脂蛋白α、糖皮质激素。而胰岛素和胰岛素样生长因子则是通过基因转录后的调节,促使PAI-1生成。在血栓性疾病中,患者血浆的t-PA活性下降。可能与PAI增高有关。

(4)血管壁的促凝作用:正常血管壁参与止血作用是与其促凝作用有关,在病理状态下,这种作用则成为促成血栓形成的一个因素。这种促凝作用包括:①内皮细胞在受凝血酶、内毒素刺激后,细胞表面能表达组织因子(TF),这种因子是一种跨膜糖蛋白,它与因子Ⅶ/Ⅶa结合形成的复合物,导致因子Ⅸ与因子Ⅹ的活化,始动凝血瀑布。②内皮细胞具有结合凝血因子Ⅸa的功能,在因子Ⅶ存在下,促使因子活化,后者与因子Va、Ca2构成凝血酶原,促进凝血过程。③内皮细胞表面含有激活因子Ⅻ的功能,促使因子Ⅻ活化。

(5)血管壁的抗凝作用:在保护血管内血液流动状态中,血管内皮细胞的强大抗凝作用起重要作用。它们通过存在血管内皮表面的蛋白多糖、血栓调节蛋白(TM)、组织因子途径抑制物(TFPI)等因子的抗凝作用,防止血管内凝血的发生。硫酸乙酰肝素是葡萄糖胺多糖中最主要的一种,有浓集AT-Ⅲ等内皮表面的作用,在内皮表面构成硫酸乙酰肝素-AT-Ⅲ的抗凝系统,迅速灭活血管内活化的凝血因子。存在于内皮细胞表面的TM是加速凝血酶活化蛋白C的主要辅助因子,此外TM也能增强因子Ⅹa激活蛋白C的作用,减少凝血酶形成。近年来对TFPI进行了广泛研究,TFPI合成部位在内皮细胞和肝脏,是TF的强大抑制剂。它能阻断外源性凝血途径的活化过程。当内皮细胞损伤或脱落时,上述抗凝作用就明显降低或丢失,造成了有利于血液凝固的变化。

2.血小板因素血小板在止血与血栓形成中,通过下面两种机制发挥作用:①血小板是栓子中的主要组成成分,特别是在动脉血栓形成中、以及在微小血管的微血栓子形成中。②通过它的促栓作用及释放产物,有利于血小板聚集,栓子形成,刺激白细胞以及损伤内皮细胞,促进血液凝固,有利于血栓形成。

在血栓性疾病中,血小板活化与血栓形成存在密切关系。在冠心病中,血小板外形变化为刺激型(血小板伪足形成)增多,血小板黏附性和血小板对各种聚集诱导剂(ADP、肾上腺素、胶原或花生四烯酸)的聚集反应增强,血浆中血小板释放产物(ADP、5-HT、β-TG、TXA2等)浓度增高,血小板α颗粒膜蛋白(GMP-140)在血小板表面及血浆中浓度增强,表明血小板活化是血栓形成的重要病理机制之一。导致血小板活化的原因基本有两点:①特殊流场下导致血小板活化。②各种刺激物,包括药物、生物活性物、化学物以及免疫抑制剂等,在临床研究中已报道了导致血小板活化的原因。

3.白细胞及红细胞因素近年来流行病学调查资料显示,白细胞数与心血管病存在一定关系。一些研究显示白细胞计数在预测心肌梗死上是一项类似血压、血清胆固醇一样有价值指标,是独立危险因子。

(1)白细胞是血栓中的一个成分,下列作用可能是白细胞参与血栓形成的机制:

①白细胞的黏附作用:人们很早就发现白细胞具有黏附血管壁的功能,这种黏附作用在正常状态下是很轻微的,在血流缓慢的静脉中较为多见,当静脉发生淤滞或者小动脉被压迫闭塞时,白细胞黏附作用主要取决于白细胞与内皮细胞表面黏附受体功能。它表面的黏附受体可受白三烯B4、胶原、5-HT、肾上腺素、激肽、CSA、TNF等物质刺激,而在数分钟内上调,从而增加其在内皮细胞表面的黏附。

②毒性氧化等物质的释放:活化的和黏附在血管表面的单核细胞释放反应性超氧代谢物,这些O2-能使EDRF灭活而降低内皮细胞功能。活化的单核细胞释放出多种细胞因子,包括白介素-1、TNF以及蛋白水解酶,阳离子蛋白原、胶原酶,损伤内皮细胞,损伤血管扩张功能,并使血小板与中性粒细胞黏附、聚集及激活。

③白细胞的流变特性:白细胞直径约为8μm,而小的毛细血管直径才5~6μm,因此通过微血管时,白细胞的变形能力决定了它在血管中的流通程度,当白细胞活化后,出现伪足突起,细胞质硬度增加,白细胞极易被扣留在微血管内,引起流动迟缓。

④白细胞的促凝作用:在急性白血病中,尤其是急性早幼粒白血病存在着严重的止凝血功能紊乱,并发DIC。在早年的研究中,已认识到并发DIC的原因存在白血病细胞释放促凝物质。白血病细胞的促凝物质可分成两类:一类为通过外源性凝血途径,另一类通过内源性凝血途径,但两类促凝物质均是通过激活因子Ⅹ起促凝作用。

(2)红细胞在血栓形成中的作用:

①红细胞聚集:在心肌梗死,Waldenström巨球蛋白血症、肿瘤等疾病中,血液循环中可见巨大的成堆红细胞聚集体,它们在微循环中起到类似血小板聚集体的作用,影响微循环的正常血液灌注。

②全血黏度增高:全血黏度主要取决于红细胞。红细胞数量的增高以及可变形能力的下降均可使全血黏度增高。血液黏度增高时,致使血流阻力增高,流动速度缓慢,造成组织缺血、缺氧、从而使组织中各种代谢产物蓄积。

③促进血小板黏附、聚集和释放:红细胞促进血小板黏附和聚集,有利于止血和血栓形成,其促进作用通过下列机制:A.物理作用:即红细胞与血小板的碰撞,加强了血小板向血管内壁的输送速度与频率。红细胞数量增多,可变形能力下降时,这种作用就越大。B.化学作用:即红细胞释放ADP引起血小板聚集,这种机制主要是在高切应力下发挥作用。最近有人提出,红细胞释放的少量血红蛋白,通过自由基的形成而诱导血小板聚集。红细胞的存在,也能加强血小板释放反应。

4.凝血因子在血栓形成中的因素

(1)凝血因子缺乏:

①先天性凝血因子Ⅻ缺乏症:本病由ODRathoff等于1955年首先描述,并以该患者姓名命名所缺乏的因子为Hagemam因子,患者有APTT延长,但无出血,因子Ⅻ缺乏症在人群中有较高的发病率,本病为常染色体隐性遗传,分两型:Ⅰ型交叉反应物质阴性(CRM-),其因子Ⅻ含量与活性平行减少;Ⅱ型交叉反应物质阳性(CRM),为分子结构异常所致。在纯合子中因子Ⅻ活性低于1%,抗原测不到,APTT>120s;在杂合子中,因子Ⅻ活性为25%~50%,抗原含量为35%~65%,而APTT延长5%~20%。因子Ⅻ缺乏导致血栓形成机制与内源性纤溶活性下降有关。

②高分子激肽原缺乏症:尚未见血栓栓塞症的报道,但在先天性激肽释放酶原缺乏症中,有血栓栓塞症的报道,在35例已报道的患者中,有3例(8.6%)发生血栓形成。

(2)凝血因子增高:

①纤维蛋白原增高:在血栓性疾病中,存在着纤维蛋白原浓度增高。原因尚不清除,已发现许多相关的因素,如肥胖、糖尿病、吸烟、脂质增高、血压增高等。纤维蛋白原浓度增高有利于血栓形成的机制,包括增高血浆和全血黏度,改变血液流动及增高对血管内皮的切变应力,与LDL结合有利于动脉粥样硬化,是凝血酶的底物和血小板聚集中的基本成分,为内皮细胞、成纤维细胞、平滑肌细胞等的趋化成分。

②因子Ⅶ活性增高:因子Ⅶ活性增高在血栓性疾病中的意义由英国的NorthwickPark心脏研究中心提出的,他们发现因心肌梗死或肿瘤而病死者的因子Ⅶ活性明显高于存活者(P

检查

血液学检查,血栓形成的实验室诊断并无统一的认识,目前似缺乏实验室特异性诊断指标,而且血栓形成过程中实验室发现的结果值变异较大,兼之检测的方法不够敏感,特别是有关血栓形成的早期,如何准确判断血栓前期或高凝状态仍有很多困难。以下一些血液检查,可以确诊或预示血栓形成。

1.内皮素-1检测内皮素-1(ET-1)是惟一由血管内皮合成和分泌的内皮素,ET-1有强烈的缩血管生物活性和刺激内皮细胞释放t-PA的功能。在人群分布中,老年人ET-1的血浆水平较人群为高可能是老年人易患血栓形成的因素之一。

2.凝血酶调节蛋白增高:凝血酶调节蛋白或称血栓调节素(thrombomodulin,TM)是一种作为凝血酶之受体,存在于内皮细胞表面的单链抗凝糖蛋白。TM与凝血酶在内皮细胞表面结合形成复合物,该复合物特异性地使蛋白C转变为活化蛋白C(APC)。TM是反映内皮细胞受损的敏感的特异分子标志物之一。血浆或内皮细胞表面TM增高,表明高凝状态和血栓形成。

3.血小板检查包括血小板黏附、聚集性增高;血浆中血小板释放物含量增高,特别是α颗粒中特异蛋白质β血栓球蛋白(β-TG)和血小板第4因子(PF4)增高及血小板α颗粒膜蛋白GMP-140增高,血浆中α血小板致密颗粒的释放物5-羟色胺含量增高而血小板内浓度下降;血浆TXA2的代谢产物TXB2增高和(或)前列环素化时产物(6-酮-PGF1α)减低;都反应血小板被激活。

4.凝血因子活化增高人体凝血因子促凝活性(F:A)及抗原性(F:Ag)的水平一般在100%。在血栓性疾病中,F:A及F:Ag可明显增高。凝血酶原片段1+2(F1+2)和片段2(F2)水平升高,F1+2是反映凝血酶的活性,F1和F2是反映内生凝血酶的活性。凝血时间和APTT缩短。

5.血浆抗凝血因子减少抗凝血酶-Ⅲ、蛋白C、蛋白S、HC-Ⅱ、APC敏感率及cl-抑制剂测定对血栓性疾病的诊断,特别是对遗传性、家族性血栓病的诊断有一定的临床意义。

6.纤溶活性减退纤维蛋白(原)降解产物(FDP)测定可反应纤溶活性。FDP中D-二聚体增多是交联纤维蛋白降解的标志。纤维蛋白肽A含量增高提示已有凝血酶形成,是纤维蛋白原转化为纤维蛋白的早期标志。血清蛋白副凝固试验阳性表示可溶性纤维蛋白单体复合物含量增高,提示凝血酶和纤溶酶生成增多。此外尚有纤溶酶原活性测定、t-PA及PAI测定等也可作为纤溶观察指标。

7.血液流变学的改变血液流变学的改变通常应用血细胞比容(HCT)、全血黏度、全血还原黏度、血浆黏度、红细胞电泳时间、纤维蛋白原定量、红细胞触变性和黏弹性等指标来反映血栓性疾病患者的血液流变学的变化。血栓栓塞性疾病中,全血或血浆黏度增高,红细胞触变性、黏弹性往往降低。

8.血管造影术是诊断血栓栓塞病较为准确可靠的方法之一。可了解血栓的部位、大小、形状,闭塞程度和侧支循环的建立与否,另外下肢逆行性静脉造影还可以诊断静脉瓣损伤程度及血液倒流情况。对本病的治疗措施和预后判断有较大的价值。但血管造影是一种创伤性检查方法,缺点:①造影剂可引起过敏反应,轻度荨麻疹、瘙痒、呃逆、支气管痉挛,重者可致过敏性休克。②少数引起深、浅静脉炎、注射造影剂外渗,可引起局部血肿及造影后静脉血栓形成。③对下肢膝关节以下腓肠肌静脉血栓常有假阳性结果。

9.放射性纤维蛋白原试验这是一种无创伤性的检查方法,利用纤维蛋白原能渗入血栓及借其所标的放射性核素,在体表扫描计数。局部测定值持续升高24h以上者,提示该处有血栓形成。本试验操作简便,灵敏度及正确性高,常用来作筛选检查。其缺点是常因肢体炎症、外科切开、溃疡、骨折、蜂窝织炎等,可出现假阳性,对急性小腿、下肢远端及奈静脉血栓形成有诊断价值,但对股、骼股、骼总及下腔静脉的血栓形成诊断灵敏度较小。

10.电阻抗体积描记法检查原理是利用血液具有导电能力,及当血流量变化时能导致电阻(阻抗)的变化而影响电压,根据电压测定的结果来间接了解血容量的改变。其方法为大腿中部用压脉带加压后,使小腿深部静脉血容量增大、大腿减压时正常人小腿的血液迅速回流;如果有血栓形成,则小腿的血液回流缓慢或由侧支循环回流,结果在阻抗体积描记图上出现异常曲线。这是一种非创伤性检查方法,对奈、股、骼静脉血栓形成有诊断价值,但对小腿静脉血栓形成的灵敏度较差。缺点是:①对近端静脉闭塞伴有大量侧支静脉形成者本法的检测结果可呈假阴性。②在严重动脉血流减少使静脉充盈不佳时,可呈假阳性。③不能区别血栓性及非血栓形成性阻塞。

11.Doppler超声检查法超声Doppler流量计是利用Doppler效应观察血流速度对频差的改变。当静脉血流通畅时,肢体加压可以增加血液流速,超声波信号增强;如果血管闭塞,则信号减弱或消失,可以判断血管有否血栓形成。此法简便、易行、对奈静脉、股静脉和骼静脉的血栓形成有诊断价值。特别是血管完全闭塞者诊断率甚高,已有侧支循环或表浅静脉血栓形成者,可能出现假阴性。

12DuplexScanning双显性扫描检查这是一种非创伤性检查,是目前一种快速、精确的证实动脉、静脉闭塞的有价值的方法,本法能精确地识辨动静脉血栓的解剖部位,还能测定静脉反流血量(m1/s),资料证明当静脉通流量低于10ml/s时,则不发生皮肤变化和溃疡形成。对血管造影剂有过敏而不能进行血管造影者,尤为适用。

13.CT和MRI可以确定脑病变部位并能区别于其他脑肿瘤,脑出血等疾病,但不能对肢体动静脉血栓清晰显像、正确诊断。

鉴别

需与下列疾病进行鉴别诊断:

1、二尖瓣功能性狭窄

2、肺动脉高压

3、肥厚的左心室使心腔变小

4、活动性风湿二尖瓣膜炎

5、甲状腺功能亢进

6、Lutembacher综合征

7、房室沟部缩窄性心包炎

8、左心房粘液瘤

9、左心房球形血栓形成。

并发症

可引起局部器官的缺血性坏死。如脑动脉血栓引起脑梗死、心冠状动脉血栓引起心肌梗死,血栓闭塞性脉管炎引起患肢坏疽等。静脉血栓形成后,若未能建立有效的侧支循环,则引起局部淤血、水肿、出血,甚至坏死,如肠系膜静脉血栓可导致出血性梗死。肢体浅表静脉血栓,由于静脉有丰富的侧支循环,通常不引起临床症状。

治疗

(一)治疗

血栓栓塞性疾病是当前危害人类健康,导致病死率最高的原因之一,如心肌梗死、脑血栓形成、深静脉血栓形成、脑栓塞、肺栓塞等。此外,血栓形成是许多疾病发病机制中涉及的一种重要病理过程。因此,预防血栓形成,治疗血栓形成,将已形成的血栓溶解,已成为当前临床上重要的防治方法。其中,抗凝治疗是首要的方法。

1.抗凝疗法

(1)肝素:肝素是常用的抗凝剂,是一种高度硫酸化的葡萄糖胺聚糖。肝素广泛存在于哺乳动物的组织中,肥大细胞是其主要的产生部位。药用肝素的主要来源是牛肺及猪肠黏膜。临床上用的肝素称为未经级分的肝素(unfractionheparin,UFH),因它是由相对分子质量不一的成分所组成的混合物,相对分子量介于0.3万~3万,也称为标准肝素(SH),药物名称为肝素钠。

①肝素的作用:

A.抗凝作用:肝素能延缓和阻止纤维蛋白形成。

a.抗凝血酶作用:肝素需要有辅因子才能发挥抗凝作用,最重要的辅因子是抗凝血酶Ⅲ(AT-Ⅲ)。肝素与AT-Ⅲ的赖氨酸反应中心结合,使其构形改变,精氨酸反应中心易与凝血酶的丝氨酸活性中心结合,将凝血酶灭活。形成的AT-Ⅲ-肝素-凝血酶复合物上的肝素可以脱落,再被利用。

b.中和活化的因子Ⅺa、Ⅹa、Ⅸa。

B.其他作用:促纤维蛋白溶解作用、降低血黏度、抑制补体激活等。

②药代动力学:一次静脉注射肝素通过饱和清除机制,在血浆中起始有一快速消失期,然后逐步升高,平均半衰期为60min,一次大量注射,肝素有立即抗凝作用,根据不同剂量,这种抗凝作用可持续2~6h。皮下注射5000U/12h,其生物效应只有20%~30%,若将剂量增高到1.75万U/12h,则其作用可达90%,注射后3~4h血浆肝素浓度达高峰,作用可维持12h。

③适应证:

A.防栓:

a.预防外科大手术后,尤其是腹部和下肢骨科手术后需要长期卧床、循环障碍、容易并发下肢静脉血栓形成或有血栓前状态的患者。

b.体外循环、心脏直视手术、人工肾血液透析防止血液凝固。

B.治栓静脉、动脉血栓形成,肺血栓栓塞症急性发作时,弥散性血管内凝血,急进性肾小球肾炎等。

④禁忌证:脑外科手术、活动性溃疡病,严重高血压,脑出血,出血性疾病,严重心、肾、肝功能不全,恶病质,妊娠,产后,活动性肺结核,细菌性心内膜炎。

⑤用法和剂量:

A.中小剂量:成人1万~1.5万U/d,每次5000U,每8~12小时1次,皮下注射。腹部、妇产科、骨外科、胸外科手术后应用小剂量肝素,术后静脉血栓形成并发症明显减少。一般在术前2h注射。

B.标准剂量:适用于活动的深静脉血栓形成、肺梗死。每4~8小时静脉注射0.5万~1万U,或首次0.5万~1万U,静脉注射,以后每24小时500~600U/kg,静脉滴注,血浆肝素水平需达0.2~0.4U/ml。

C.极大剂量:主要用于治疗急性大块肺梗死,且只用于起病后24h内,成人剂量可达6万U/d,分次每4~6小时注射1次,24~48h后减量。

D.血透疗法时肝素抗凝:首次用量50~80U/kg,透析开始前10min1次静脉注射,以后500~1000U/h,从动脉端注入。

⑥疗程:一般不宜过长。预防用肝素5~7d。如需要长期抗凝预防,宜过渡到口服抗凝药或使用低分子量肝素。

⑦监测方法:为了避免用肝素过量引起的出血并发症,应定时测定下列指标之一。

A.凝血时间(试管法):使凝血时间保持在正常的1倍,即16~24min。

B.活化的部分凝血活酶时间(APTT):不应超过正常的1.5~2.5倍。正常为32~43s。

C.抗因子Ⅹa试验(Heptest):需较正常延长4.5倍。

⑧不良反应:

A.变态反应:表现为轻度支气管痉挛、流泪、荨麻疹、鼻炎等。一般是由于肝素制剂不纯所致。应用纯化的制剂,发生率

预防

血栓性疾病的防治目的在于改善高凝状态、再疏通或重建血流通路,以防止组织缺血、坏死。防治措施近20年来已有很大的发展,在临床实践中也取得了很多经验和教训。防治措施大体上包括抗凝疗法、溶栓疗法、抗血小板疗法等,抗血栓治疗方法的选择与病期有密切关系,四肢动、静脉血栓形成不超过48h者可进行手术取出血栓。溶栓疗法也主要用于新近形成的急性动、静脉血栓。抗血小板和抗凝剂主要用作预防血栓形成,对已形成的血栓作用不大。

1.适应证

(1)DIC:大部分急性DIC早期病人,特别是高凝状态的病人,多以肝素治疗为主;溶栓疗法仅适用于DIC的晚期或DIC痊愈后伴有后遗症的病人。

(2)血栓形成:深部静脉血栓形成、周围性动脉血栓形成、脑血管血栓形成等,抗凝和溶栓合并应用有一定疗效。

(3)血栓栓塞:脱落的栓子均有可能引起急性血管栓塞,常见的有肺栓塞、脑栓塞、脾栓塞、肾动脉栓塞、肠系膜动脉栓塞等,通常以溶栓疗法为主,抗凝疗法为辅。

(4)心脏病:如心肌梗死以往以肝素治疗为主,近来主张在梗死的早期,可用溶栓药物作冠状动脉灌注治疗,有更高的疗效。心脏瓣膜病变、体外循环、心脏直视手术、动脉修补、冠状动脉旁路移植等,可用抗凝(口服抗凝药)和抗血小板疗法,以预防术后发生血栓形成。

(5)急性肾炎:目前尚无满意疗效,应用抗凝剂和抗血小板联合治疗,可有一些效果。

(6)恶性肿瘤:释放组织凝血活酶有导致血栓形成的危险性,抗凝疗法对某些恶性肿瘤病人有预防转移的趋势,通常用口服抗凝剂治疗。

2.禁忌证

(1)肝素和抗凝血酶Ⅲ:出血性疾病或出血倾向、大型手术后创面止血不良、严重肝肾功能不全、肝素样物质增多等。

(2)口服抗凝药:凝血障碍、高血压伴视网膜病变、出血性脑病及近期颅脑外伤及手术,严重肝病、妊娠分娩后等。

(3)抗血小板疗法:活动性溃疡、活动性肺结核及伴空洞形成,血小板功能障碍、凝血障碍等。

(4)溶栓疗法:出血性脑病、内脏有出血性损伤、术后创面止血不良,活动性溃疡、妊娠、严重肝肾功能不全、凝血障碍等。

目前多着重于外科术后的病例。据近年来病例较多的论文报道,应用抗凝药预防深部静脉血栓形成和肺梗死已取得较好的成果。如小剂量肝素、右旋糖酐-40等。我国在中医中药方面也开展了不少探索性预防血栓形成的研究工作,目前应用于临床的药物有丹参、三七、银杏叶胶囊等,然未见大型的病例报道。

相关疾病

冠心病 心律失常 心肌缺血 动脉粥样硬化 心内膜炎 病毒性心肌炎 头痛 脑出血 脑栓塞 脑血管病 偏瘫 肝硬化 溃疡性结肠炎 消化道出血 肝炎 糖尿病 骨质疏松 肺结核 咳嗽 肺心病 肺栓塞 尿毒症 肾病 急进性肾小球肾炎 多发性骨髓瘤 骨髓增生性疾病 原发性血小板增多症 急性白血病 弥散性血管内凝血 肝病 荨麻疹 过敏性休克 脑外伤 烧伤 肾移植 分娩 脑肿瘤 鼻炎 性病 疼痛 不稳定型心绞痛 成人呼吸窘迫综合征 充血性心力衰竭 动脉硬化 肠系膜上静脉血栓形成 急性心肌梗死 呃逆 咯血 妊娠高血压综合征 下肢静脉血栓形成 下肢深静脉血栓形成 急性肾炎 肾动脉栓塞 高脂血症 脑梗死 暴发性紫癜 播散性血管内凝血 出血性疾病 水肿 急性早幼粒细胞白血病