介绍

血栓性血小板减少性紫癜(TTP)为一罕见的微血管血栓-出血综合征,其主要特征为发热、血小板减少性紫癜、微血管性溶血性贫血、中枢神经系统和肾脏受累等,称为五联征,有前三者称为三联征。本病病情多数凶险,死亡率高达54%,年轻妇女稍多,且好发于育龄期,故可在妊娠期并发。治疗性流产后几天亦可发病,分娩后尤其易发生,亦有因口服避孕药、子宫切除后而发病者。有人报告同一家庭几个成员中发生TTP,有一组病例姐妹2人相隔几年发病,均发生于妊娠期。1955年Miner首次报道妊娠合并本病,迄今仅报道数十例伴发妊娠病例。

最新文章

症状

起病往往急骤,典型病例有发热、乏力、虚弱,少数起病较缓慢,有肌肉和关节痛前驱症状,以后迅速出现其他症状。亦有以胸膜炎、雷诺现象、妇女阴道流血为最初主诉。HIV感染者1/2病人无症状。患者发热占75%,神经系统症状占40%,头痛占61%。典型的临床表现主要有下列特点。

1.血小板减少引起出血以皮肤黏膜为主,表现为瘀点、瘀斑或紫癜、鼻出血、视网膜出血、生殖泌尿道和胃肠出血,严重者颅内出血。主要是因为微血管内血栓形成过程中消耗了大量的血小板所致。

2.微血管病性溶血性贫血主要是因血流经过病变血管时(特别是小动脉),红细胞受到机械性损伤及破坏而引起不同程度的贫血。正常红细胞用51Cr标记后在TTP患者循环内半寿期仅3天(正常25~26天)。约1/2的病例出现黄疸,间接胆红素升高,20%有肝脾大,少数情况下有雷诺现象。

3.神经精神症状其严重程度决定本病的预后。有人报告168例中有151例出现神经系统症状,占90%,其症状特点为变化不定,初期为一过性,50%可改善,可反复发作。患者可有不同程度的意识紊乱,30%有头痛和(或)失语、说话不清、眩晕、惊厥、痉挛、感觉异常、视力障碍、知觉障碍、定向障碍、精神错乱、谵妄、嗜睡、昏迷、脑神经麻痹,45%有轻瘫,有时有偏瘫,可于数小时内恢复。

4.肾脏症状表现为蛋白尿、镜下血尿和管型尿,但肉眼血尿不常见。40%~80%有轻度氮质血症,肌酐清除率下降,这与肾脏血管广泛受累有关。重者可发生急性肾衰。

5.发热不同病期均可发热,常达38~40.5℃。其原因不明,可能与下列因素有关:

(1)继发感染,但血培养结果阴性。

(2)下丘脑体温调节功能紊乱。

(3)组织坏死。

(4)溶血产物的释放。

(5)抗原抗体反应使巨噬细胞及粒细胞受损,并释放出内源性致热源。

6.其他心肌多灶性出血性坏死,心肌有微血栓形成,并可发生心衰或猝死。心电图示复极异常或各种心律失常。亦有报告出现肺功能不全,有的出现腹痛、肝脾大,少数有淋巴结轻度肿大、各种类型的皮疹、恶性高血压、皮肤和皮下组织有广泛性坏死、动脉周围炎以及无丙种球蛋白血症等。

多数学者认为根据三联征(微血管病性贫血、血小板减少和精神神经症状)即可诊断TTP。但也有认为必需具备五联征(加发热及肾脏损害)才能诊断。Cutterman等的诊断标准如下:

1.主要表现

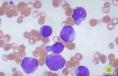

(1)溶血性贫血,末梢血片可见红细胞碎片和异形红细胞。

(2)血小板计数177μmol/L和(或)尿常规检查发现血尿、蛋白尿、管型尿。

若有2个主要表现加上任何一个次要表现,诊断即可成立。

病因

(一)发病原因

TTP的病因不明,无病因可查者称为原发性。部分病人可能与药物过敏、免疫风湿性疾病、妊娠、各种感染和遗传有关。近年报道HIV(人类免疫缺陷病毒)感染相关的TTP,伴有严重贫血和血小板减少及轻度肾功能不全。其病人血浆中存在1种或多种血小板聚集因子(PAF),或缺乏正常血浆中存在的PAF抑制因子,使血小板聚集。有人在TTP病人血浆中分离出vWF巨多聚体,在体外能聚集血小板,认为vWF的代谢异常也可能与TTP的发病有关。

(二)发病机制

发病机制尚未阐明,目前认为有以下几种可能:

1.小血管病变在有明显病变的毛细血管中,电镜下可见内皮有血栓形成前病理变化,由于微循环中发生病变,故可引起微血管性红细胞溶解,后者又可加重局部的血栓形成,若病变较广泛,则可导致血小板减少。文献报道TTP可伴发系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、多发性结节性动脉炎、舍格伦综合征等,这些疾病的特点都有一定程度的血管炎病变。

有人发现TTP患者的血管内皮细胞中缺乏一种纤溶酶原激活剂,使局部纤维蛋白溶解功能发生障碍,导致小血管中血栓形成。研究证实,局部血小板激活可能在TTP发病机制中起一定作用。部分TTP患者老化期的血浆可使其血小板聚集活性逐渐降低,因此认为患者血浆中可能存在某种血小板激活因子(PAF),也可能同时缺乏抑制血小板激活因子(PAFI)而致病。有人报告血小板的明显聚集需高分子VWF多聚物结合到血小板表面结构中的GPIb,随后血浆蛋白[可能是冻干人纤维蛋白原、凝血酶调节蛋白(thrombomodulin,TM)和纤连蛋白]结合到GPⅡb/Ⅲa复合物上去。

目前认为,血管内皮细胞损伤是TTP的致病因素之一。TM是在血管内皮细胞、胎盘合胞体滋养层和血小板的一高亲和力凝血酶受体。1991年,Takahashi等测定了13例急性TTP患者的TM。结果发现,8例患者TM浓度升高;合并SLE者TM浓度高于无SLE者。TM浓度与组织型纤溶酶原激活剂(t-PA)和vWF:Ag明显相关,但与血小板数无关。急性TTP患者无论病情是否缓解,而TM浓度无明显差异。作者认为,TTP患者血管内皮细胞均有损伤,惟程度各异,TM浓度与病变严重程度有一定关系。

2.弥散性血管内凝血(DIC)本病的主要病理变化为微循环中有散在的血栓。有人认为本病的本质是DIC。Takahashi等检测了10例急性TTP患者的血浆凝血酶,抗凝血酶Ⅲ复合物(TAT)和纤溶酶-α2-抗纤溶酶复合物(PAP)。患者的TAT、PAP值均高于正常对照。但两者之间未见相关性。5例患者缓解后,其PAP和TAT值均明显下降,但其他止、凝血指标未见异常。作者认为,TTP患者确实存在有凝血酶和纤溶酶生成增多,但多数患者无消耗性凝血现象存在。

3.前列腺素(PGI2)合成减少或血浆中缺乏某些防止PGl2降解的因子约60%的TTP患者用全血或血浆可获得缓解,若用5%人血白蛋白治疗则恶化。研究发现患者PGI,生成正常,但其降解速度加速,提示正常血浆中有一种能防止PGI2迅速降解的因子,它不存在于清蛋白中。此因子的半衰期为2周,它能延长PGI2的生物活性,其缺乏可致PGI2减少,伴发微血管血栓形成。Hensby等(1979)报告TTP患者血浆中6酮-PGFIα减少,进一步证明这一学说。

有人认为本病为血管内皮缺乏促进PGl2形成的物质而致病,使用双嘧达莫可促进其形成而起治疗作用。亦有人报告以凝集的血小板中释放出来的β-TG能进一步阻止PGI2合成。

4.免疫学说有人认为,TTP患者的血管病变系免疫损伤所致。资料表明,TTP血清中的IgG可使内皮细胞杀死率达70%,而对照组仅16.8%。

Bums将3例TTP患者血清提纯的IgG与培养的人脐静脉内皮细胞一起孵育,免疫荧光法证实内皮细胞表面有IgG抗体结合。这种特异性抗体能引起内皮细胞进行性溶解,血管内皮细胞损伤可致PGI2形成低下,纤溶酶原激活剂降低,最后导致微血栓形成。

有的报道指出,TTP的血小板表面相关免疫球蛋白(PAIgG)增高,治疗好转时降低。血小板表面附有IgG时易被单核巨噬细胞系统破坏,致使血循环中血小板数减少。

检查

1.血象100%的病人均有贫血表现,为正细胞正色素性,1/3的患者血红蛋白30%),持久性血小板减少者占92%,中位数(8.0~40.4)×109/L。白细胞升高者占60%,类白血病反应少见,但可有明显左移,并可见幼稚粒细胞。

2.骨髓象红细胞系统显著增生,巨核细胞数正常或增高,多数为幼稚巨核细胞,呈成熟障碍。

3.出凝血检查出血时间正常,血块收缩不佳,束臂试验阳性,凝血酶原时间延长占20%,部分凝血活酶时间延长占8%。FDP阳性者占70%,凝血酶时间延长占48%。一般无典型DIC的实验室变化。

4.溶血指标的检查直接Coombs试验阴性,继发性者少数可呈阳性。血清胆红素升高,轻度胆红素血症占84%~100%。游离血红蛋白升高,结合珠蛋白下降及血红蛋白尿。

5.免疫学检查10%~20%的患者狼疮细胞可阳性。抗核抗体50%阳性,少数类风湿因子阳性。补体大多正常。LDH100%升高,且与临床病理及严重程度相平行。

1.脑脊液压力与蛋白质轻度增高,细胞数正常,蛛网膜下腔出血少见。脑电图正常,或有弥漫性双侧皮质异常或局限性节律异常。

2.皮肤活检为最安全的病理诊断方法,瘀点区1/2病例阳性。骨髓凝块切片60%阳性。尸体解剖病理检查仅44%阳性,故阴性不能排除本病。

3.转化生长因子β1(TGFβ1)增加,对骨髓造血有抑制作用,即临床观察到缺乏明显补偿性造血,待临床缓解期仍维持一些抑制作用,以致仍有血小板激活情况的存在。

4.心电图呈ST-T变化,心律失常和传导阻滞少见。

5.胸片可见广泛性肺泡和间质变性浸润病变。

鉴别

1.弥散性血管内凝血(DIC)该病患者没有严重的溶血性贫血和一过性多变性的神经精神症状,却有严重出血、血小板减少、凝血因子减少、继发性纤维蛋白溶解的证据,蛋白C测定明显降低,组织因子抗原明显增高。TTP血小板减少外,有破碎红细胞,凝血因子一般并不减少,蛋白C测定正常,FDP不增高或轻度增高,3P阴性,组织因子抗原轻度下降,治疗后1个月不明显升高,而其抑制物(TFPI)明显升高。但有时TTP和DIC的鉴别较困难。

2.Evans综合征自身免疫性溶血性贫血伴免疫性血小板减少性紫癜,可有肾功能损害的表现,Coombs试验阳性,无畸形和破碎红细胞,无神经症状。

3.系统性红斑狼疮(SLE)有关节症状、肾损害、神经症状,并有溶血性贫血、皮肤损害,LE细胞阳性,外周血中无畸形和碎裂红细胞。

4.溶血尿毒症综合征(HUS)目前倾向于TTP和HUS是同一疾病的2种不同临床表现,是一种多基因性疾病,并属于血栓性微血管病(TMA)。HUS的病变以肾脏损害为主,大多数为4岁以下幼儿,成人偶见,发病时常有上呼吸道感染症状和消化道症状,以急性肾功能衰竭的表现最为突出,除微血管病性溶血及血小板减少外,一般无精神症状。

并发症

可伴发系统性红斑狼疮、类风湿关节炎、多发性结节性动脉炎、舍格伦综合征等,这些疾病的特点都有一定程度的血管炎病变。

系统性红斑狼疮(SLE)有关节症状、肾损害、神经症状,并有溶血性贫血、皮肤损害,LE细胞阳性,外周血中无畸形和碎裂红细胞。

类风湿关节炎(Rheumatoidarthritis,RA)是一种以慢性侵蚀性关节炎为特征的全身性自身免疫病。类风湿关节炎的病变特点为滑膜炎,以及由此造成的关节软骨和骨质破坏,最终导致关节畸形。

多发性大动脉炎是指主要累及大动脉管壁的慢性非特异性炎症,可造成血管腔狭窄甚至阻塞。本病主要累及主动脉及其主要分支,因此可能使头部、上肢、下肢和内脏器官的血液供应受到影响,发病原因不明。由于本病可造成上肢或下肢动脉脉搏减弱或消失,故又被称为“无脉症”。

干燥综合征是一个主要累及外分泌腺体的慢性炎症性自身免疫病。由于其免疫性炎症反应主要表现在外分泌腺体的上皮细胞,故又名自身免疫性外分泌腺体上皮细胞炎或自身免疫性外分泌病。临床除有唾液腺和泪腺受损功能下降而出现口干、眼干外,尚有其他外分泌腺及腺体外其他器官受累而出现多系统损害的症状。其血清中存在多种自身抗体和高免疫球蛋白。

治疗

(一)治疗

以往认为TTP是一种严重的疾病,病死率较高。近年来由于治疗方法的进步,其存活率可达60%~75%。由于TTP可能是多种病因引起,故应针对不同病情进行治疗,如抗感染、抗休克治疗等。

1.糖皮质激素单独使用者不多。一般开始用泼尼松60~80mg/d,必要时增至100~200mg/d。不能口服者亦可用相应剂量的氢化可的松或甲基强的松龙。对急性原发性TTP的治疗意见不统一,激素可能加重血小板血栓的形成。亦有人认为单用激素者只有11%有效,应与其他方法合用才能有较高的疗效。

2.免疫抑制剂特别对PAIgG增高者,常用长春新碱。近年有人报告长春新碱应考虑为本病的最初治疗,有效率占2/3。Pallavicini等(1994)提出TTP患者血浆置换和药物常规治疗无效时,长春新碱是一种有前途的药物,静注每周2mg,开始治疗后的第24~50天,长春新碱总量达6~14mg可完全缓解。

暴发性或进展性可用丝裂霉素、环孢素和顺铂等药物进行治疗。孕妇不宜用。

3.肝素TTP很少有DIC变化,故用肝素无益,且用肝素后可并发血小板减少性紫癜。

4.抗血小板聚集剂可用吲哚美辛、阿司匹林(600~2400mg/d)、双嘧达莫(潘生丁)

(200~600mg/d)、右旋糖酐-40(500ml,2次/d,共14天)。有人认为至少部分患者抗血小板药物对TTP初次缓解和维持缓解起重要作用。因此,抗血小板药在综合治疗中起辅助作用,取得缓解后可作为维持治疗,疗程需长达6~18个月,停药过早易复发。单用时疗效较差,常与糖皮质激素合用。

近年来介绍应用PGI2治疗本病,但此激素半衰期很短,故必须维持静滴,且仅适用急性病例,剂量为400mg,5次/d,或800mg,每8小时1次。孕妇不宜用。

5.脾切除目前意见仍不统一。多数人认为不宜单独行脾切除治疗本病,若病程7天内不能改善临床和生化表现,应及早应用。孕妇慎用。

6.输注血浆疗法有人报道单纯输血浆29例TTP中17例完全缓解,适用于慢性型或复发型,但须注意心血管负荷过重;当严重肾功能衰竭时,可与血液透析联合应用。上海瑞金医院曾见一例男性43岁TTP患者,输血浆为主要疗法,共输2200ml,昏迷20天后抢救成功,恢复健康。

7.血浆置换疗法自1976年开始采用本法治疗TTP后疗效迅速提高,达67%~84%,使TTP预后大为改观。当PAIgG不增高或经用大剂量激素无效的重症患者可考虑本法,特别适用于有心功能不全者。注意不宜用冷沉淀物作为血浆交换,以免大量vWF因子促发血管内血小板聚集。输注血小板应列为禁忌。

8.静注免疫球蛋白反复发作者,5g/d,共3天,对中危组TTP有效,缓解后稳定,但低危组不能证实有效,不作为一线治疗方法。

9.产科管理如孕前或早孕期发生TTP,不仅容易确诊,而且也有按上述处理取得成功的报道。但如本病发生在妊娠晚期,要明确诊断就较困难,特别与重度妊高征难以鉴别。因此,在临床确诊前,可先按重度妊高征处理原则积极处理。对可疑病人,若能及早输新鲜血浆及时结束分娩,或许能使病人存活。Kitay(1973)认为,TTP也可能是妊高征病理生理过程的某种发展,因此必须迅速终止妊娠,以改善预后。由于病情极为危重,故以剖宫产为宜。是否同时做脾切除则尚有争议。如胎儿血小板数正常,产道条件成熟,也可经阴道分娩。

(二)预后

妊娠与疾病的相互影响:有文献提示流产后和妊娠分娩后有促使TTP发生的可能。

妊娠罹患此病对母婴均极危险。据文献综述29例经病理验证妊娠合并TTP的患者中,只有6例产后存活达6个月,仅2例(7%)存活2年以上,婴儿存活仅9例,且其中2例胎儿娩出后发生血小板减少,其围生儿死亡率高达69%。本病发生在孕33周以后者不到半数,虽不会并发胎儿血小板减少,但可引起早产。因此对收住院的重度妊高征合并血小板减少的患者,有必要做血小板监测和仔细的血片检查,如发现有微血管性溶血性贫血,应警惕合并本病的可能。

预防

预防:积极治疗原发病,避免或减少服用磺胺类药物、口服避孕药,防止中毒及感染。

一、急性发作期,应卧床休息。加强必要的防护,避免创伤而引起出血。衣服应柔软、宽松,以免加重皮肤紫癜。避免剧烈运动及外伤,平时活动要避免关节受伤,一旦受伤应固定并局部冷敷。

二、饮食以高蛋白、高维生素及易消化饮食为主,避免进食粗硬食物及油炸或有刺激的食物,以免易形成口腔血泡乃至诱发消化道出血。多食含维生素C、P的食物。有消化道出血时,更应注意饮食调节,要根据情况给予禁食,或进流食或冷流食,出血情况好转,方可逐步改为少渣半流、软饭、普食等。同时要禁酒。

三、如有口腔粘膜与齿龈出血,应加强口腔护理,预防口腔感染,定时以复方硼酸溶液漱口。如齿龈及舌体出现血泡,小血泡一般无须处理,大的影响进食的血泡,可用无菌空针抽吸积血,局部以纱布卷加压至出血停止。

四、春、夏之际易发本病,因此在此期间要注意避免受凉、感冒,以免诱发发作。

相关疾病

心律失常 头痛 偏瘫 失语症 腹痛 血管炎 系统性红斑狼疮 关节炎 胸膜炎 自身免疫性溶血性贫血 弥散性血管内凝血 中毒 蛛网膜下腔出血 妊高征 早产 分娩 流产 惊厥 免疫缺陷病 舍格伦综合征 鼻出血 性病 黄疸 休克 恶性高血压 脾大 急性肾功能衰竭 溶血尿毒症综合征 昏迷 神经症 类白血病反应 谵妄 微血管病性溶血性贫血 血栓形成 血栓性血小板减少性紫癜 药物过敏