介绍

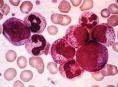

慢性髓细胞白血病(chronicmyelocyticleukemia,CML)是一种造血干细胞克隆增生性疾病,骨髓以髓系增生,外周血白细胞增多及脾脏肿大为主要特征。

最新文章

症状

1.慢性期

(1)症状:通常大多数CML患者临床上处于“慢性”或“稳定”阶段,此期可持续3~4年。常见的症状包括:贫血、脾区不适、出血及乏力、体重减轻和低热等代谢增高的表现。20%~40%的患者无症状,因常规体检发现白细胞数、血小板数增高或脾脏肿大而诊断。少数病人有痛风性小关节疼痛。此外,还有视力障碍、神经系统病变以及阴茎异常勃起等。慢性期患者不易感染,发热少见。

(2)体征:主要表现为脏器浸润。90%患者脾脏肿大,程度不一,肋下可及至巨脾伸延至盆腔,质硬常有明显切迹。脾栓塞时脾区可触及摩擦感或闻及摩擦音。可有轻到中度肝脏肿大,淋巴结肿大少见。胸骨常有压痛,以胸骨柄的下端为著。眼底视网膜浸润,可见到视网膜血管迂回扩张,并可见呈片状的出血斑以及白色浸润中心。

2.急变期慢性期经过数月或数年之后,恶性造血干细胞极度增生,骨髓原粒+早幼粒细胞≥20%,可伴由血小板衍生生长因子过多引起的骨髓纤维化改变。每个病人何时急变尚不能预测。一旦发生急变,病情迅速恶化,治疗非常困难,存活期很少超过6~12个月。

(1)症状:有不明原因的发热、脾进一步肿大;出现骨痛、出血以及髓外肿物等浸润现象,如淋巴结肿大、皮肤软组织肿块或溶骨性病变。

(2)急变类型:

①约65%为急粒变:包括:A.原始粒细胞危象,病情突然骤变,骨髓或血液中出现大量的原始粒细胞,原粒+早幼粒>90%,病情发展快,病程短,一般在1~2个月内死亡;B.慢粒急变,指CML经数周至数月的转变过程,出现急性白血病的所有征象。骨髓中原始+早幼粒>20%。对治疗耐药,生存期不超过6个月。

②约30%为急淋变:包括普通型急性淋巴细胞白血病(C-ALL)、非T非B淋巴细胞白血病、前B细胞白血病及B、T细胞白血病。急淋变经过长春新碱及泼尼松可获暂时的缓解,但最终在0.5~1年内死亡。

③5%为其他少见类型的急髓变:包括组织细胞变、红白血病变、巨核细胞变及急性单核细胞变。血象、骨髓象、细胞形态学等改变有其相应的特征,且预后差,绝大多数患者急变后6个月内死亡。

3.加速期介于慢性期和急性期之间,此期临床开始出现低热、脾大等现象,贫血逐渐加重,白细胞持续上升,幼稚细胞开始增多,原粒+早幼粒≥10%,对原来有效的药物出现耐药。在数周或数月内即可演变成典型的急性期。染色体在此期已有变化如急性期,故染色体的改变早于血液学和临床的转变,可作为疾病进展及预后判断的指标。

典型的CML伴有脾大,外周血白细胞数增高,可见各阶段幼稚粒细胞,嗜酸和嗜碱粒细胞增高。骨髓增生明显或极度活跃,以粒细胞系增生为主,中性晚幼及杆状核粒细胞明显增生,嗜酸和(或)嗜碱粒细胞亦增多,巨核细胞系常增生。中性粒细胞碱性磷酸酶积分(ALP)减低。细胞遗传学检查有Ph染色体或应用分子生物学方法检测出BCR-ABL基因重排或融合,诊断并不困难。

诊断标准:典型CML又称为慢性粒细胞白血病(CGL),必须具Ph染色体阳性BCR-ABL融合基因阳性,或Ph染色体阴性,但BCR-ABL融合基因阳性。同时须并有下列两项之一者:①外周血白细胞升高,以中性粒细胞为主,不成熟粒细胞>10%,原始细胞(Ⅰ+Ⅱ型)

具有上述特点的CML,称为jCML。其和单体γ综合征十分相似,但染色体检查可鉴别之。上述WHO新分类方案中,已将jCML归入MD/MPD。

(4)不典型CML(AtypicalCML,aCML):aCML和典型的CML,在临床和实验室检查中均有相类似的异常,但程度轻,故称为aCML(包括脾肿大、血白细胞升高幅度,未成熟中性粒细胞比例及嗜碱细胞数)。此外,aCML常有贫血、外周血单核细胞轻度增多、1/3患者ALP积分升高、骨髓红系细胞相对较多,且伴多系细胞病态造血、随病程进展常以骨髓衰竭告终,而急性变少见。aCML和典型的CML最主要的区别在于其Ph染色体及BCR-ABL融合基因均阴性,而常有其他染色体异常,如三体8预后明显差于CGL,中数生存期仅1~1.5年。上述WHO新分类方案中,也已将aCML归入MD/MPD。

3.按预后因素分期:国外有学者根据不良预后因素或回归方程计算结果提出了一些分期标准。

分组:尽管已提出过几个分组模式,但迄今较为公认的是Sokal等(1984)在国际CMI。预后研究组上提出的相对危险公式:

男性为1,女性为2,血细胞比容以%计算。按上述公式计算相对危险值,可将CML患者分为低危组(1.2)。

由于上述公式主要是根据常规化疗(主要是白消安和羟基脲)患者推论出来的,对用IFN-α治疗的患者的价值相对较差。最近,Hasford等依据1300例用IFN-α治疗患者的资料提出了一新积分系统。

诊断评析:临床上遇原因不明的脾明显肿大、胸骨压痛、外周血白细胞数明显升高和(或)嗜碱、嗜酸细胞增多的患者,均要警惕CML的存在,及时进行血涂片仔细观察有核细胞形态,如出现一定数量的中性晚、中幼粒细胞,在排除了类白血病反应后,即可做出CML的初步诊断。故重视临床查体及血常规检查,可为CML的诊断提供极有价值的信息。

骨髓穿刺显示增生明显或极度活跃,且以粒细胞系为主,其中主要为中性中幼粒细胞及以下阶段中性粒细胞,即可基本诊断为CML。按照国际标准,诊断CML应有细胞遗传学和(或)分子生物学证据,即检出Ph染色体和(或)BCR-ABL融合基因,或至少检出后者所表达的BCR-ABL融合蛋白。尤其在临床或血液学不典型的病例,更需进行这方面的检查,以提高诊断及鉴别诊断的水平。

病因

(一)发病原因

离子辐射可以使CML发生率增高,在广岛和长畸原子弹爆炸后幸存者、接受脊椎放疗的强直性脊椎炎患者和接受放疗的宫颈癌患者中CML发病率与其他人群相比明显增高。长期接触苯和接受化疗的各种肿瘤患者可导致CML发生,提示某些化学物质亦与CML发关。CML患者HLA抗原CW3和CW4频率增高,表明其可能是CML的易感基因。尽管有家族性CML的报道,但CML家族性聚集非常罕见,此外单合子双胞胎的其他成员CML发病无增高趋势,CML患者的父母及子女均无CML特征性Ph染色体,说明CML是一种获得性白血病,与遗传因素无关。

(二)发病机制

1.起源于造血干细胞CML是一种起源于造血干细胞的获得性克隆性疾病,其主要证据有:①CML慢性期可有红细胞、中性粒细胞、嗜酸/嗜碱粒细胞、单核细胞和血小板增多;②CML患者的红系细胞、中性粒细胞、嗜酸/嗜碱粒细胞、巨噬细胞和巨核细胞均有Ph染色体;③在G-6-PD杂合子女性CML患者中,红细胞、中性粒细胞、嗜酸/嗜碱粒细胞、单核细胞和血小板表达同一种G-6-PD同工酶,而成纤维细胞或其他体细胞则可检测到两种G-6-PD同工酶;④每个被分析的细胞其9或22号染色体结构异常都一致;⑤分子生物学研究22号染色体断裂点变异仅存在于不同CML患者,而在同一病人的不同细胞中其断裂点是一致的;⑥应用X-连锁基因位点多态性及灭活式样分析亦证实了CML为单克隆造血。

2.祖细胞功能异常相对成熟的髓系祖细胞存在有明显的细胞动力学异常,裂指数低、处于DNA合成期的细胞少,细胞周期延长、核浆发育不平衡,成熟粒细胞半衰期比正常粒细胞延长。采用3H自杀试验证实仅只有20%的CML集落处于DNA合成期,而正常人为40%,CML原粒、早幼粒细胞标记指数比正常人低,而中、晚幼粒细胞标记指数与正常对照相比无明显差别。造血祖细胞集落培养发现CML骨髓祖细胞与外周血祖细胞的增殖能力不同,骨髓CFU-GM和BFU-E数与正常对照相比通常增高,但亦可正常或减低,而外周血可升高至正常对照的100倍。Ph阳性CML病人骨髓细胞长期培养研究发现,经几周培养后在培养基中可检测到Ph阴性的祖细胞,现已证实这主要为CML造血祖细胞黏附功能异常所致。

3.分子病理学1960年,Nowell和Hungerfor描述了CML相关的Ph染色体,这是首次发现的与一特异人类肿瘤相关的非随机染色体异常。1973年Rowley采用奎宁和姬姆萨染色技术首次证实CML中发现的Ph染色体(22q-异常)是t(9;22)(q34;q11)染色体易位所致。1982年在9q34断裂区克隆出了ABL基因。1983年证实位于q34的基因片段易位到22号染色体上与22q11断裂区一个称为BCR的基因形成BCR-ABL融合基因。

(1)ABL基因:原癌基因c-abl定位于q34,在物种发育过程中高度保守,编码在所有哺乳动物组织和各种类型细胞中均普遍表达的一个蛋白质,c-abl长约230kb,含有11个外显子,走向为5′端至着丝粒。该基因第一个外显子有两种形式,外显子1a和1b,因而有两种不同的c-ablmRNA,第一种称为1a-11,长6kb,包括外显子1a-11;另一种称为1b,自外显子1b开始、跨越外显子1a和第一个内含子,同外显子2-11相接,长为6kb,这两种ABL的RNA转录编码两种不同的分子量均为145000的ABL蛋白。DNA序列分析发现。c-abl属非受体蛋白-酪氨酸激酶家族,除激酶片断外,该基因还有在信号传导蛋白的相互作用和调节中非常重要的SH2和SH3片断,c-abl的特征是有一个大的C末端非催化片断,该片断含有DNA和细胞骨架结合的重要序列和一个参与该传导信号的区域。正常的p145ABL穿梭于细胞核和胞浆之间,主要定位于细胞核,具有较低的酪氨酸激酶活性。p145ABL的活性和细胞内定位受连接细胞骨架与细胞外间质的整合素(integrins)调控,现有研究表明至少在纤维细胞,ABL激活需要细胞黏附,因此ABL可能通过将整合素信号传递至细胞核从而充当黏附和细胞周期信号之间的桥梁,参与细胞生长和分化控制。

(2)BCR基因:BCR基因定位于22q11,长130kb,有21个外显子,起始方向5′端至中心粒。有4.5kb和6.7kb两种不同的BCRmRNA转录方式,编码一分子量为160000的蛋白p160BCR,该蛋白有激酶活性。p160BCR之C末端与ras相关的GTP结合蛋白p21的GTP活性有关联。

(3)BCR-ABL基因:位于9q34的c-abl基因易位于22号染色体与位于22q11的bcr基因形成BCR-ABL融合基因。迄今CML患者中已发现有3个bcr断裂点丛集区,分别为M-bcr、m-bcr、u-bcl和6种BCR-ABL融合转录方式,与M-bcr相应的有b2a2、b3a2、b2a3,其编码蛋白为p210,与m-bcr相应的有ela2,其编码蛋白为p190,与u-bcr相应的有e19a2,其编码蛋白为p230。

小鼠模型体内已证实BCR-ABL可导致CML发生,BCR-ABL融合蛋白定位于细胞浆,具有极高的酪氨酸激酶活性,通过改变作为BCR-ABL催化底物的一些关键的调节蛋白磷酸化状况激活多种信号传导途径,如通过激活参与细胞增殖和分化调控的Ras信号途径,使祖细胞数量增多,干细胞池减少,干细胞成为增殖池的一部分,从而使未成熟粒细胞不断扩增。BCR-ABL作用的另一种机制是改变正常整合素功能,正常造血祖细胞黏附于细胞外基质,而黏附是由祖细胞细胞表面受体特别是整合素来介导的,BCR-ABL通过干扰β1整合素的功能导致CML细胞的细胞黏附功能缺陷,从而使未成熟细胞释放至外周血并迁移至髓外部位。

最近,CML发病机制研究又取得了进展:①体外培养发现,BCR-ABL通过抑制凋亡而延长CML祖细胞的因子非依赖性生长时间;②用反义寡核苷酸下调BCR-ABL表达后可能通过增加细胞对凋亡的敏感性从而抑制白血病细胞在小鼠体内生长,特别是减少CML病人早期祖细胞集落形成,降低CML样细胞系的细胞增殖;③表达BCR-ABL的、转化的、因子非依赖性的、可致瘤的小鼠造血细胞通过上调bcl-2而增加对凋亡的敏感性,当bcl-2表达受抑后,BCR-ABL阳性细胞又变成了因子依赖性和非致瘤性。以上实验结果表明,BCR-ABL抑制细胞凋亡导致髓系细胞不断扩增是CML的又一发病机制。

(4)急变发生机制:细胞遗传学研究发现80%的AP或BPCML患者有继发性染色体异常,最常见的异常依次为+8、+Ph、i(17)、+19、+21和-Y。急性粒细胞白血病变(急粒变)的患者中约80%有非随机性染色体异常,其染色体核型常表现为超二倍体,最常见的异常为+8,且+8常与其他染色体异常如i(17)、+Ph、+19等同时出现,其次为+Ph、i(17)和-Y。急性淋巴细胞白血病变(急淋变)的患者约30%有继发性克隆性染色体异常,常为染色体丢失,从而表现为亚二倍体或结构异常,常见异常为+Ph和-Y,+8少见,i(17)尚未见报道,-7、14q+与急淋变特异相关。尽管有研究发现急变期CML有N-Ras基因突变和c-Myc基因表达增高,但其发生率极低。Rb基因在急变期CML患者亦极少有改变。Sill等发现p161NK4A基因的纯合子缺失与CML急淋变相关。CML急性变分子机制研究较多的还是p53基因,20%~30%的急粒变的患者存在有p53基因结构和表达的异常,CMLp53基因改变特征为:①主要改变是基因重排和突变;②主要见于急粒变,急淋变极少见;③p53突变常见于有17P-异常患者;④p53突变能导致CML的急粒变。最近,又有钙调素基因甲基化程度、端粒长度和端粒酶活性改变与CML急变关系的研究报道,但其意义尚待进一步阐明。

检查

1.慢性期

(1)血象:白细胞数常>50×109/L有时可达500×109/L以上。约1/3患者血红蛋白

鉴别

1.在不典型情况下CML应与类白血病反应鉴别类白血病反应可继发于休克、严重感染、结核病、晚期肿瘤或妊娠中、后期,白细胞数多低于50×109/L,中性粒细胞碱性磷酸酶染色积分往往升高,不伴有Ph染色体及bcr/abl融合基因异常,原发疾病控制后,白细胞可恢复正常。尚需与原发性骨髓纤维化(MF)鉴别,MF常有明显的脾大、白细胞和血小板可以增高,血片中出现幼粒、幼红细胞,易和CML相混淆。但是MF患者Ph染色体阴性,骨髓活检网状纤维及胶原纤维增生。

2.Ph阳性ALL需与无慢性期的CML急淋变相鉴别两者临床表现相似,后者脾大较明显,Ph阳性ALL在完全缓解期染色体核型可恢复正常,复发时再现。CML急淋变者Ph染色体难以消减,还伴有附加染色体异常。从分子水平检测可发现约半数Ph阳性ALL的融合基因及其表达产物与CML相同。断裂点在M-bcr,其bcr/abl产物为p210。另半数Ph阳性ALL的断裂点在M-bcr上游约40kb的M-bcr区,蛋白产物为p190。当做基因检测时需用有别于Ph阳性CML的引物及探针,以此可区别于CML。

3.CML还需和原属CML的几种相关疾病鉴别因为它们均有外周血白细胞数升高、出现幼稚粒细胞;骨髓增生明显或极度活跃,以粒细胞系为主;常伴脾大等征象。CML和这些相关疾病鉴别关键点是Ph染色体和bcr/abl融合基因的检测,CML为阳性,而相关疾病为阴性。下面再简单列出其他的鉴别要点。

(1)慢性中性粒细胞白血病(CNL):骨髓中增生的细胞主要为成熟的中性分叶核细胞、外周血中性粒细胞碱性磷酸酶(ALP)染色积分常升高。目前WHO分类中已将CNL归入骨髓增生性疾病范畴。

(2)不典型CML(aCML):实质上是一种本质上和典型CML完全不同的疾病,命名也不合适。aCML在病程早期即有贫血、血小板减少,而白细胞增高幅度低,或不增高;外周血嗜碱粒细胞极少或缺如;骨髓常有一系或多系病态造血;脾大不显著;晚期常表现为骨髓衰竭,急性变者1×109/L,不易和CML混淆。另一类称为增生型CMML则应仔细鉴别,除上述的Ph染色体及bcr/abl融合基因阴性外,外周血单核细胞>1×109/L为主要鉴别点。

(4)幼年型粒单核细胞白血病(JMML):是一种十分少见的儿童慢性髓细胞白血病,临床上常有发热、贫血,尤其伴皮损,如面部斑丘疹、黄色瘤及牛奶咖啡斑。其外周血单核细胞>1×109/L是和CML的鉴别要点。上述aCML、CMMIL及JMML在WHO分类中归入骨髓增生异常综合征/骨髓增生性疾病(MDS/MPD)范畴。

并发症

1.慢性期部分病人可出现脾栓塞,脾破裂、脾出血。

2.加速期急变期可合并感染、发热、贫血性心脏病、心衰等并发症。急性痛风性关节炎可并发肺、中枢神经系统、某些特殊感觉器官和阴茎等循环血管内血流受阻,出现相应的症状和体征,如呼吸急促、呼吸困难、发绀、头晕、语言不清,谵妄、昏迷、视物模糊、耳鸣、听力减退及阴茎异常勃起。

治疗

(一)治疗

CML的疗效判断包括血液学缓解、细胞遗传学缓解(即Ph细胞消失率)和分子生物学缓解(即BCR-ABL融合基因转阴率),由于此三种不同的缓解程度与CML患者的生存期显著相关,因此现代CML治疗的主要目的是如何提高后两者的缓解率,争取患者获得长期无病生存。

1.常规治疗CML就诊或复发时常有高尿酸症,因此,治疗前应予别嘌醇300mg/d,口服,并充分补液以维持尿量;如果患者有大量细胞溶解的危险因素,则别嘌醇给药量及给药次数均应增加,并应维持尿量在150ml/h。由于别嘌醇可出现过敏性皮炎,因此在白细胞数下降至正常、脾大明显缩小、无明显高尿酸血症后应停用。

2.单药化疗

(1)白消安(马利兰):是第一个广泛应用于CML治疗的化疗药物。其疗效于1968年经随机比较得以肯定。常用剂量为4~6mg/d,口服。由于该药有明显的后效应,因此当白细胞计数下降至30×109/L左右应减量或停药。大部分患者需维持治疗,维持剂量可降至2mg,口服,2次/周,约95%的慢性期患者有效,白细胞计数下降、脾缩小、血细胞比容升高、一般状况恢复正常。

白消安(马利兰)治疗常不能使Ph染色体消失,白消安(马利兰)治疗的目的是控制慢性期,减少死亡率。

该药的主要副作用有严重骨髓抑制、皮肤色素沉着、乏力、发热和腹泻为特征的类似于肾上腺皮质功能不全的综合征和肺纤维化。

(2)羟基脲:1993年通过随机对照系列比较证实羟基脲(HU)优于白消安(马利兰)。其中位生存期删组明显好于BUS组(分别为58个月和45个月),5年生存率分别为44%和32%。由于该药毒性小,可延长CML慢性期和有利于患者进行造血干细胞移植等优点,现已成为CML的首选化学治疗药物。依白细胞计数,起始剂量为1~4g/d,口服;当白细胞下降至20×109/L时改为l~2g/d,维持量为0.5~2.0g/d;当白细胞计数下降至5×109/L时应暂停。HU的副作用轻,可有皮肤丘疹、骨髓细胞巨幼变、大红细胞增多、月经量增多、秃发等,但骨髓抑制少,没有发生肺纤维化者。部分患者可有Ph染色体阳性率减低。最近有研究发现羟基脲(HU)可延缓CML患者骨髓纤维化的发生,对早期轻度纤维化患者有逆转作用。

(3)靛玉红及其衍生物甲异靛:靛玉红和甲异靛是中国医学科学院血液学研究所经过20多年研究首创用于治疗CNL的新药。单用靛玉红100~300mg/d,分3~4次口服,总有效率为95.8%。单用甲异靛75~150mg/d,分3次口服,总缓解率为80.6%。与BUS和HU相比,其缩脾效果明显好于前者。最近,研究证实甲异靛长期疗效与HU相似,甲异靛联合羟基脲(HU)可明显延长患者慢性期,降低患者5年急变率。部分患者可有Ph染色体阳性率减低。主要副作用有不同程度的骨关节疼痛、恶心、纳差、腹痛、腹泻等消化道反应,极少在治疗期间出现骨髓抑制。

(4)其他:国内外有单用环磷酰胺、巯嘌呤(6-巯基嘌呤)、氧芬胂(马法兰)、苯丁酸氮芥(瘤可宁)、二溴甘露醇、乌拉非汀(合520)、秋水仙胺、二溴卫矛醇、卡波醌、三尖杉碱等治疗CML慢性期患者,这些药物虽均对CML有效,但没有一种药物的疗效比BUS或HU好。最近有长疗程高三杉尖酯碱2.5mg/(m2·d),静滴,第1~14天,使6%CML患者获得完全细胞遗传学缓解的报道。

3.干扰素治疗1983年Talpaz等报道单用天然干扰素(IFN)治疗CMLCP患者51例,其中71%(36例)获血液学缓解,且7例(14%)Ph染色体消失。此后关于天然和重组干扰素治疗CML的疗效观察表明血液学缓解率为61%~80%(中位64%),29%~65%的患者有不同程度的细胞遗传学缓解,现已成为CML的首选治疗药物。

尽管迄今关于干扰素(IFN)治疗CML取得了一些共识:①天然干扰素与重组人干扰素治疗CML疗效相似;②持续用药比间歇用药好,大剂量比小剂量疗效好,初治病例的血液学完全缓解明显比复治者高,加速期的疗效比慢性期差;③肌内注射或皮下注射比静脉注射好。但仍存在诸多问题尚待解决:A.干扰素(IFN)是否可以延长CML患者生存期:最近发表的干扰素(IFN)治疗CML的大系列随机对照研究结果不一致,意大利协作组和英国MCR的结果显示干扰素(IFN)治疗组较羟基脲(HU)(或白消安(BUS))治疗组生存期明显延长,二者有显著性差异,而德国CML研究组的结果则发现二者生存期并无区别(表2);B.干扰素(IFN)的最适剂量和用药时间:至今尚无一致意见,但一般为干扰素(IFN)的起始剂量应为5MU/(m2·d),2~3周后剂量增至9~12MU/d,或达到获显著血液学疗效[即WBC计数(2~4)×109/L,血小板计数接近50×109/L]的最大耐受量及患者出现毒性症状需要减少剂量。可望获细胞遗传学缓解的最短时间为6个月,一般用至病情进展或出现不可耐受的药物毒性;C.干扰素(IFN)种类与疗效的关系:现一般认为各种不同种类的干扰素a临床疗效无差别,干扰素γ疗效不清,干扰素α联合干扰素γ不能提高疗效;D.干扰素(IFN)联合其他化疗药物如羟基脲、小剂量阿糖胞苷20mg/(m2·d)×10天已有Ⅱ期临床观察,表明疗效优于单用IFN。

干扰素(IFN)治疗CML的早期常见副反应有发热、畏寒、流感样症状、头痛等,持续约几天至2个月;晚期可有持续乏力、食欲下降、体重下降,少数病例可有贫血、血小板减少、肝肾功能损害、秃发,有时有骨骼、肌肉疼痛及甲状腺功能低下、忧郁等,严重者可有心绞痛、注意力不集中、记忆力减退及昏睡等神经系统毒性表现。剂量减少时以上症状可减轻或消失,给予小剂量解热镇痛药如对乙酰氨基酚(扑热息痛)等可解除上述副作用。

4.伊马替尼(ST1571、格列卫)1998年6月伊马替尼(STl57l)(亦称CGP57148或Gleevec)开始Ⅰ期临床试验,共83例干扰素治疗失败的慢性期CML患者,按25~1000mg/d共分14个剂量组接受了治疗,结果证实获最大临床疗效的最低剂量为300mg/d,54例接受300mg/d或以上剂量的患者中53例(98%)获完全血液学缓解,31%的患者获显著细胞遗传学缓解。受此结果鼓舞,58例慢粒急变或Ph急性白血病患者接受了治疗,剂量为300~1000mg/d,55%(21/38例)的CML急粒变和70%(14/20例)的PhALL患者获血液学疗效。其后454例CPCML、181例APCML和229例CML急粒变患者进入了Ⅱ期临床试验,完全血液学缓解率分别为91%、69%和29%,显著细胞遗传学缓解率分别为55%、24%和16%。2001年5月10日该药获美国FDA批准上市,现正在全球范围进行Ⅲ期临床试验。

伊马替尼(ST1571)的作用机制是抑制BCR-ABL融合基因的酪氨酸激酶活性。迄今,伊马替尼(STl571)的最适临床使用剂量尚不十分明确,CPCML的推荐起始剂量为400mg/d,加速期(急变期)推荐起始剂量为600mg/d,无效患者可增量至800mg/d。由于伊马替尼(STl571)的半衰期为14~16h,因此1次/d给药即可。主要副作用有骨髓抑制、恶心、肌肉痉挛、骨骼疼痛、关节痛、皮疹、腹泻、水肿、体液潴留和肝功能受损等。

5.联合化疗采用阿糖胞苷、蒽环类药物、硫鸟嘌呤(6-TG)、环磷酰胺、门冬酰胺酶、巯嘌呤(6-MP)、依托泊苷(VP-16)和白消安(马利兰)等药物组成不同的联合强烈化疗方案治疗CML,Ph染色体减少率高于常规单药治疗。但绝大部分研究表明并不能明显延长生存期(表3)。最近人们又采用联合化疗加干扰素a疗法试图提高生存率和细胞遗传学缓解率,但迄今结果并不理想。

6.造血干细胞移植(SCT)

(1)自体干细胞移植(ASCT):CPCML患者采用ASCT的结果表明,CP期进行净化干细胞的ASCT能明显延长CML的生存期。

近年来,人们采用联合化疗动员Ph-外周血干细胞,干扰素α单独或联合羟基脲治疗CML等“体内净化”和长期骨髓细胞培养、4-HC和ASTA-Z等药物、干扰素、反义寡核苷酸等“体外净化”方法来筛选Ph-外周血干细胞,尽管使ASCT后Ph转阴率有所提高,但净化干细胞移植患者的生存率并无明显提高。最近,McGlare等总结分析欧美8个BMT中心报告的ASCT治疗CML的效果,200例患者中,CP142例,AP30例,BP或第二次慢性期((CP2)28例,中位年龄42岁,诊断至移植的中位时间为15个月,123例干细胞来源于骨髓,73例来源于外周血,有21例骨髓经体外10天培养净化,23例骨髓经干扰素γ净化,移植后中位随访48个月,CP期移植的患者5年生存率为95%±5%,AP期为27%±10%,而急变后移植的患者全部于移植后2年半内死亡。预后分析表明:年龄>40岁和诊断至移植的时间过长为不利因素,而干细胞来源(骨髓或外周血)及“体外净化”对生存无影响。

(2)异体干细胞移植(Allo-SCT):迄今异体骨髓移植(Allo-BMT)是惟一可以治愈CML的手段。CP移植的存活率比在AP或BP好,且复发率低。CP、AP、BP移植后3年存活率分别为55%~70%、10%~30%、0~20%,复发率分别为20%、50%和75%。BMT前接受过BUS治疗的患者疗效差,且3年无病生存率(DFS)为45%,而接受过HU治疗者则可为61%。IFN-a治疗对BMT治疗疗效无影响。各种预处理方案如Cy+TBI、白消安(BUS)+Cy对疗效无明显影响。Allo-BMT的主要移植相关死亡原因是GVHD。去T细胞Allo-BMT虽然可以降低GVHD发生率,但复发率则明显增高,提示移植物抗白血病(GVL)效应是Allo-BMT治疗CML显示疗效的重要因素。

尽管Allo-BMT治疗CML取得了满意的效果,但仅有20%~25%的患者有HLA匹配的同胞供体。近年来,对无关供体的Allo-BMT治疗CML的研究已取得了可喜的成绩,2年DFS为31%,但其移植失败率高达16%,Ⅲ和Ⅳ级急性GVHD发生率约为54%,严重慢性GVHD亦高达52%。

最近已有研究表明应用异体外周血干细胞移植比Allo-BMT、移植后髓系和免疫重建要快,二者近期疗效相似,远期疗效尚待确定。此外,相关的/无关的脐血移植、非骨髓清除性造血干细胞移植也有初步报道。

为了更好地指导临床选择合适的患者进行异体外周血和骨髓移植,欧洲外周血和骨髓移植组根据3142例患者的资料,提出了预后判定积分系统(表4)。根据该积分系统,积分为0、1、2、3、4、5和6的患者其5年无病生存率分别为72%、70%、62%、48%、40%、18%和22%,移植相关死亡率为20%、23%、31%、46%、51%、71%和73%。

异基因移植后复发患者的治疗包括第2次移植,rIFN-α和供体白细胞输注(donorLeukocyteinfusion,DLI可使约75%患者再获CR,血液学复发患者8年存活率可达60%,细胞遗传学复发患者8年存活率约80%,达细胞遗传学和分子生物学疗效的中位时间为4~6个月,那些细胞遗传学/血液学复发者、移植时为第一次慢性期(CPI)、移植后缓解时间1年以上、移植后无慢性GVHD、为嵌合体造血的患者疗效较佳。

7.急变期的治疗急性髓系细胞变患者可采用原发性AML治疗方案,但CR率

预防

避免或减少有害物质如放射性物质、化学物质、化学药物的接触。

对白血病高危人群应做好定期普查工作,特别注意白血病警号及早期症状。有条件者可服用天仙活力源做预防性治疗。

多吃天然食物及经过卫生检验的正规生产食品,如:新鲜蔬菜、五谷杂粮等。

相关疾病

心绞痛 头痛 腹泻 腹痛 痛风 流感 肺纤维化 贫血 慢性粒细胞白血病 急性淋巴细胞白血病 骨髓增生性疾病 急性粒细胞白血病 急性白血病 骨髓移植 造血干细胞移植 宫颈癌 皮炎 放疗 性病 疼痛 休克 脾大 单核细胞白血病 骨髓增生异常综合征 水肿 类白血病反应 高尿酸血症 黄色瘤 原发性骨髓纤维化 急淋 阴茎异常勃起 染色体异常