介绍

慢性粒细胞白血病是一种影响血液及骨髓的恶性肿瘤,它的特点是产生大量不成熟的白细胞,这些白细胞在骨髓内聚集,抑制骨髓的正常造血;并且能够通过血液在全身扩散,导致病人出现贫血、容易出血、感染及器官浸润等。

最新文章

症状

1.贫血:表现为乏力、头晕、面色苍白或活动后气促等;

2.反复感染且不易治好:主要由于缺少正常的白细胞,尤其是中性粒细胞;

3.出血倾向:容易出血、出血不止、牙龈出血、大便出血及月经不规则出血等,由于血小板减少引起;

4.脾大、不明原因的消瘦及盗汗等。

病因

慢性粒细胞性白血病病人具有“费城染色体”(Ph染色体)。每个有核细胞内都有染色体存在,Ph染色体是由于第22号染色体断裂造成的。慢性粒细胞性白血病病人的第9号染色体和第22号染色体上有一段交叉互换,第9号染色体的断裂和“ABL”基因相关,第22号染色体的断裂和“BCR”基因相关。

当一段第九号染色体接到第二十二号染色体的末端时,形成BCR-ABL癌基因。BCR-ABL癌基因能控制合成一种蛋白质,导致慢性粒细胞性白血病发生。

检查

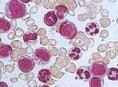

1.血象:白细胞计数高在100×109/L以上,血片中大多为中性杆状核和晚幼粒细胞,其余为分叶核、中幼粒、早幼粒和少数原始粒细胞。嗜酸性及嗜碱性粒细胞亦增多。早期血红蛋白及红细胞轻度减少,血小板正常或增加,晚期红细胞和血小板减少。在血象方面须与类白血病反应相鉴别。

2.骨髓象:骨髓呈增生明显至极度活跃,细胞分类与周围血相似,骨髓片中,可见到各期粒细胞,其中以中、晚幼粒为主,原粒细胞及早幼粒较正常增多,但一般不超过5%~10%,嗜酸和(或)嗜碱性粒细胞增多,红细胞系相对减少,粒:红约10~50:1,幼红细胞和巨核细胞早期常增多,晚期减少。90%患者成熟的中性粒细胞碱性磷酸酶活性明显降低。

3.染色体检查:Ph’染色体见于90%以上慢粒病人。Ph’染色体被认为是慢粒多能干细胞的肿瘤性标志,少数慢粒病人Ph’染色体为阴性,根据有无Ph’染色体可将慢粒为Ph’阳性和Ph’阴性两大类,前者预后优于后者。

4.血液生化:血清维生素B12浓度及维生素B12结合力显著增高为本病特点之一,增高的幅度与白细胞增多程度成正比。增高的原因是大量正常的和白血病性粒细胞产生了过多运输维生素B12的转钴蛋白I。血清尿酸浓度可以增高,尤其在化疗时。

鉴别

1.Ph(+)急性白血病。

2.其他原因引起的脾大血吸虫病、慢性疟疾、黑热病、肝硬化、脾功能亢进等均有脾大。但各病均有原发病的临床特点,血象及骨髓象无慢粒白血病的改变。Ph染色体阴性等。

3.类白血病反应类白血病反应常并发于严重感染,恶性肿瘤等疾病。

4.骨髓纤维化原发性骨髓纤维化症脾大显著,血象中白细胞增多,并出现幼粒细胞等,可与慢粒白血病混淆。

并发症

当白细胞计数>100×109/L时,可有白细胞淤滞综合征,出现呼吸困难、紫绀、脏器梗死、眼底静脉扩张、视神经乳头水肿、眼底出血、神经改变甚至中枢神经系统出血等表现。巨脾者可伴脾脏梗死。

治疗

慢性粒细胞白血病治疗依赖于疾病的分期、年龄和健康状况等。

慢性期

治疗的目的是控制疾病进展和维持血细胞在正常范围,可以使用羟基尿、干扰素或格列卫等。某些年轻病人可以考虑干细胞移植以获得治愈的机会。

治疗方案:

1)酪氨酸激酶抑制剂(最佳推荐)

(1)伊马替尼400mg口服1/日。

(2)尼罗替尼300mg口服2/日③达沙替尼100mg口服1/日。

2)配型相合的相关或无关供者的异基因造血干细胞移植(HSCT)(酪氨酸激酶抑制剂无法耐受时考虑)。

加速期和急变期

疾病进展加快,需要更加强烈的方案,治疗的目的是清除白血病细胞,恢复骨髓造血功能或回到慢性期。

治疗方案:

1)酪氨酸激酶抑制剂:尼罗替尼或者达沙替尼

2)配型相合的相关或无关供者的异基因造血干细胞移植(HSCT)(酪氨酸激酶抑制剂无法耐受时考虑)。

3)可采用新药临床试验。

一些病人诊断时外周血出现大量的白细胞,引起血液循环阻力增大及血管堵塞,引起出血或高凝血症等,需要通过白细胞分离术或化疗来降低白血病细胞数量。同时需要大量补液,将细胞坏死释放出来的毒性物质排除体外。

预防

本病暂无有效预防措施,早发现早诊断是本病防治的关键。

预防措施建议:

1.应该注意日常的锻炼促进气血的通畅。

2.可以用中药的方法健脾化瘀活血通络,外敷针灸按摩等方法都是可用的。

3.可用刮痧艾灸按摩穴位的方法,注意多运动。

4.远离过敏源,远离人群密集场所。

相关疾病

肝硬化 贫血 骨髓移植 脾功能亢进 血吸虫病 黑热病 脾大 类白血病反应 绿色瘤 原发性骨髓纤维化 急淋 阴茎异常勃起 积聚 月经过多